Die Urmutter der Schwarzen feministischen Literatur

Dieser Artikel erschien im englischen Original hier bei Penguin Books UK.

Es gab eine Seite an meiner Mutter, die mir fremd war, die der Schriftstellerin Buchi Emecheta, der öffentlichen Person, deren Name auf dem Umschlag der von ihr geschriebenen Bücher stand und die eine eigene Existenz jenseits der persönlichen Beziehungen zu ihr in der Familie führte. Ich begegnete ihr zum ersten Mal im Alter von elf Jahren, als ich auf dem Heimweg von der Schule erfuhr, dass ihr erster Roman »In The Ditch« gerade veröffentlicht worden war. Dass ihre Kritzeleien nun ein richtiges Buch waren, wie die Bücher in der Bibliothek, war für uns Kinder an sich schon erstaunlich, aber als ich mich hinsetzte, um es zu lesen, war ich sofort von der Geschichte gefesselt. Und obwohl ich wusste, dass ich eine der Figuren war, hatte ich das beunruhigende Gefühl, dass meine Erfahrungen in Prosa objektiviert worden waren und ich mich selbst von außen betrachtete. Bis heute halte ich es für ein sanftes Meisterwerk, einen der besten sozialdokumentarischen Romane dieser Art, die ich je gelesen haben.

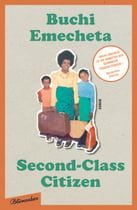

Second-Class Citizen: Der Klassiker der Schwarzen feministischen Literatur

Roman

»Second-Class Citizen« ist sowohl eine Fortsetzung als auch die Vorgeschichte von »In The Ditch«. Es ist die fiktionalisierte Autobiografie des frühen Lebens meiner Mutter bis zu den frühen 1970er Jahren, als sie sich einen Namen als Schriftstellerin machte. Sie war erst 27 Jahre alt, als sie das Buch schrieb, und wie bei ihrem ersten Roman drehte sich alles um ihre Erfahrungen als Schwarze, alleinerziehende Mutter, die von Sozialhilfe lebte und fünf kleine Kinder in den Sozialwohnungen im Norden Londons aufzog.

»Second-Class Citizen« könnte man wohl als verkappte Ethnografie lesen. Trotz der farbenfrohen fiktionalen Ausschmückungen ist es eine authentische Darstellung des Lebens der Schwarzen in den 1960er und 70er Jahren. Zu dieser Zeit verstand sich Großbritannien teilweise noch als Kolonialmacht, rechte Parteien waren auf dem Vormarsch, und England, das »Mutterland«, war für viele neu angekommene Afrikaner immer noch eine brauchbare Trope.

Die Thematik des Buches ist manchmal zermürbend in ihrer Darstellung der Kämpfe, die Adah (die Hauptfigur des Romans) bewältigen muss, um das Wohlergehen ihrer Familie zu sichern. Was dem Buch seine stille Stärke verleiht, ist der freie Schreibstil meiner Mutter und der afrikanische Humor, der die Perspektive einer »Fremden« auf eine Gesellschaft bietet, denn fremd war ihr England damals noch. In Adah erkenne ich die Zurückhaltung meiner Mutter wieder, eine Eigenschaft, die es den Menschen um sie herum ermöglichte, im Mittelpunkt zu stehen, während sie in aller Ruhe beobachtete, sich Notizen machte und nach Hause ging, um darüber zu schreiben.

Meine Mutter wollte schon sehr früh Schriftstellerin werden, aber als Waise aus einer verarmten Familie wagte sie es nicht, dies offen anzustreben. Sie wuchs in den 1950er Jahren auf, Nigeria war damals noch nicht unabhängig. Als Stipendiatin wurde sie von Weißen in einem Internat in Lagos unterrichtet. In »Second-Class Citizen« beschreibt sie, wie sie von einer Lehrerin öffentlich gedemütigt wurde, weil sie glaubte, eines Tages Schriftstellerin werden zu können, und wie ihr Ehemann später, nachdem sie nach London gezogen war, ihr erstes Manuskript verbrannte, anstatt sie in ihrem Ehrgeiz zu unterstützen. Die Tatsache, dass sie es trotzdem vollbracht hat, scheint mir sowohl eine Bestätigung als auch eine Rechtfertigung für diese schmerzhaften Erfahrungen zu sein.

Meine Mutter war erst 16 Jahre alt, als sie schwanger wurde und heiratete, eine Tatsache, die ich immer noch kaum begreifen kann, wenn ich das Schwarzweißfoto betrachte, das sie im Standesamt von Lagos mit ihrem zukünftigen Ehemann (Frances im Buch) zeigt. Sie kam mit 18 Jahren nach Großbritannien, und obwohl sie die meiste Zeit ihres späteren Lebens dort verbrachte, war Nigeria - insbesondere die Stadt Ibusa - in ihren Gedanken immer noch sehr präsent. Als Kinder teilten wir diese Vision, weil sie immer wieder davon erzählte und sie so zu einem Teil auch unserer Identität machte. Als wir in Kentish Town aufwuchsen, war Ibusa, das wir nie besucht hatten, für uns genauso real wie die Slums und Sozialwohnungen, in denen wir lebten und über die sie so eindrucksvoll schrieb.

Bücher waren für uns gewissermaßen Haushaltsgegenstände. Wir waren ärmer, als mir damals bewusst war, aber es schien uns nie an Büchern und Geschichten zu mangeln - nicht nur an denen, die wir lasen und mit anderen teilten, sondern auch an denen, die meine Mutter in unserem Beisein am Küchentisch schrieb, nach dem Abendessen und wenn wir ins Bett gingen. Sie schrieb ausdauernd per Hand und musste sehr selten korrigieren, füllte Heft um Heft, bevor sie alles auf einer alten Olivetti-Schreibmaschine abtippte.

An viele Begebenheiten in »Second-Class Citizen« kann ich mich noch lebhaft erinnern, obwohl meine Perspektive die eines kleinen Kindes war. Ich war mir zum Beispiel nicht bewusst, welche Auswirkungen der Rassismus hatte, den wir täglich von unseren Nachbarn zu spüren bekamen, die häusliche Gewalt meines Vaters und die aufdringlichen Interventionen von nicht immer wohlmeinenden Sozialarbeitern und Lehrern. Meine Mutter - noch Anfang zwanzig - bewältigte all dies allein und schaffte es dennoch, Romane zu schreiben und ihr Studium abzuschließen.

Das war eine große Herausforderung, und es ist bemerkenswert, dass sie sie in ihrem jungen Alter gemeistert hat. Hatte das Ganze auch eine Kehrseite? Im Nachhinein betrachtet vielleicht. Als Kinder wurden wir in gewisser Weise unserer Mutter beraubt. Da sie studierte und arbeiten musste, waren wir einige Jahre lang Schlüsselkinder. Später, als sie eine öffentliche Person wurde und sich unsere soziale Situation veränderte, mussten wir lernen, unsere persönlichen Erfahrungen mit der gedruckten Version dieser Ereignisse in Einklang zu bringen. Wenn ich heute »Second-Class Citizen« lese, muss ich mir immer wieder vor Augen führen, wie jung meine Mutter war, als sich diese Dinge ereigneten, und dass sie eine afrikanische Pragmatikerin war, die auf die Ereignisse reagierte, wie sie sie vorfand, und immer das tat, was ihrer Meinung nach das Beste für uns war.

Die Schilderungen meiner Mutter in ihren Büchern, zum Beispiel über ihre Beziehungen zu meinem Vater, sind selektiv. Aber sie geben einen wunderbaren Einblick in das Innere einer bemerkenswerten Frau zu Beginn der kreativsten Phase ihres Lebens, die instinktiv den Tenor der Zeit erfasste und ihn nach der Art der Geschichtenerzähler, die sie aus ihrem Heimatdorf in Ibusa kannte und liebte, tagebuchartig niederschrieb.