Auf den Spuren einer Familie im Sturm der Weltgeschichte

Der Band erscheint am 17. September als limitierte Originalausgabe und gleichzeitig im Extradruck.

Aus dem Vor- und Nachwort von Rachel Cockerell

Dieses Buch besteht allein aus Erinnerungen – gefunden in Tagebüchern, Briefen, Memoiren, Zeitungsartikeln und Ton- und Bildaufnahmen. Sie verstärken und reiben sich, treten in Dialog miteinander und fügen sich zu einer Geschichte, die, so hoffe ich, selbst einer Erinnerung gleicht: elastisch, veränderlich, reich an Details. Das Buch lotet einen Satz aus, den eine der zitierten Figuren sagt: »Man kann Zeugen nicht trauen«.

Der erste Entwurf war ein konventioneller Text, in dem ich die Primärquellen durch meine eigene Erzählung miteinander verwob. Beim Überarbeiten musste ich feststellen, dass ich mich immer wieder an meinen eigenen Passagen störte und sie löschen wollte.

Irgendwann wurde mir klar, dass es vielleicht möglich war, die gesamte Geschichte aus der Sicht und mit den Worten von Zeitzeugen zu erzählen und ein Buch zu schreiben, das sich eher wie ein Roman als wie ein historischer Sachtext liest.

Ursprünglich war das Thema des Buches die Geschichte meiner Großmutter Fanny und ihrer Schwester Sonia, die ihre Kinder in den 1940er Jahren in einem riesigen Haus im Edwardianischen Stil im Norden Londons aufzogen. Heute ist ein Einziger in der Mapesbury Road verblieben: mein Onkel Dave. Er nutzt einen Teil der Räume, der Rest des Hauses ist unbewohnt. Ein ehemaliges Schlafzimmer ist heute angefüllt mit dem abgelagerten Schutt des 20. Jahrhunderts: alte Möbel, halb bis zur Decke gestapelt, dicke Kladden mit Fannys jugendlichen Kurzgeschichten, Briefumschläge, prall vor Schwarzweiß-Fotografien, die es niemals in einen Rahmen oder ein Album schafften, russische Bilderbücher, die Fanny und Sonia vermutlich als Kindern vorgelesen wurden. Ihr Vater, David Jochelmann, hatte das Gebäude gekauft, nachdem die Familie bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs aus Kiew nach England gezogen war. Ich wollte am Anfang des Buches kurz erwähnen, wie und wann sie nach England gekommen waren – in ein oder zwei Sätzen, höchstens einem Absatz.

Mein Vater, seine Geschwister und Cousins und Cousinen hatten immer erzählt, dass David Jochelmann ein Geschäftsmann war, der irgendwas mit Aktienhandel zu tun hatte. Als gewissenhafte Forscherin hielt ich es für angebracht, die Information zu überprüfen, und googelte ihn – nur um zu sehen, was man über ihn fand, falls man überhaupt auf etwas stieß.

Es kamen überraschend viele Treffer für seinen Namen, mit Aktienhandel hatte allerdings keiner zu tun. Vor allem tauchte sein Name immer wieder in Verbindung mit dem Wort Galveston auf.

Wer oder was war Galveston?, fragte ich mich, etwas verärgert, dass die einleitende Kurzbeschreibung meines Urgroßvaters komplizierter zu werden drohte.

Nach weiteren Recherchen fand ich heraus, dass Galveston keine Person, sondern ein Ort war und in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zum Ziel von 10.000 Juden wurde, deren Übersiedlung aus Russland mein Urgroßvater organisiert hatte.

Niemand in meiner Familie wusste davon: Über die Generationen hinweg war das Wissen um die Geschichte des Galveston-Projekts und die Rolle meines Urgroßvaters darin verblasst und verloren gegangen.

Das Galveston-Projekt war Teil der Suche nach einer vorläufigen Heimstätte für Juden Anfang des 20. Jahrhunderts, bei der jenseits von Palästina Länder wie Kenia (damals fälschlicherweise als Uganda bezeichnet), Australien, Kanada, Mexiko und mehrere andere Orte in Betracht gezogen wurden. Im Nachhinein mag die Idee, in einem dieser Länder einen jüdischen Staat zu gründen, surreal wirken, aber sie wurde damals sehr ernsthaft diskutiert. Ein jüdischer Staat in Palästina war nur eine von mehreren Möglichkeiten.

Die Übersiedlung meiner Familie nach England hatte Wurzeln, die tiefer und tiefer zu reichen schienen.

Ich las, dass das Galveston-Projekt aus der Frühzeit der zionistischen Bewegung hervorgegangen war, auch das ein Thema, über das ich kaum etwas wusste.

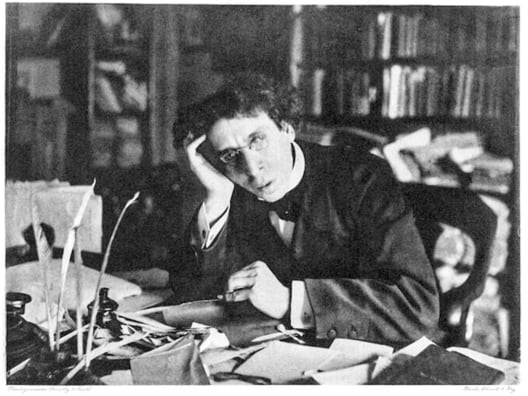

Sicher noch nie hatte ich von Israel Zangwill gehört, der berühmtesten Figur des jüdischen Lebens in der englischsprachigen Welt um die Jahrhundertwende und einem frühen Vertreter des Zionismus.

Hätte mir, als ich dieses Werk in Angriff nahm, jemand gesagt, dass dessen ganze erste Hälfte von einem längst verstorbenen und vergessenen Schriftsteller in Anspruch genommen werden würde, der nicht einmal zur Familie gehörte, ich hätte mich ein wenig gesträubt. Doch Israel Zangwill hat sich eine Nische in meinem Herzen erobert, nachhaltiger vielleicht als jede andere Gestalt dieses Werks. Vielleicht, weil ich mich ihm doch verwandt fühlte: Wie er habe ich »lange Arme, lange Beine, lange Finger und sehr langes Haar«. Wie er bin ich nachlässig in meiner Kleidung, und auch mir fallen oft Zettel aus den Taschen. Doch sicher auch deswegen, weil Zangwill mir so ungemein lebendig vor Augen stand.

Ich habe fast drei Jahre damit zugebracht, Geschichten über Zangwill zu hören, die mir die Toten erzählten.

Manche dieser Episoden haben beinahe die Grenze zwischen Vorstellung und Erinnerung überschritten.

Zangwill war einmal der berühmteste Jude der Welt, und doch ist er fast spurlos verschwunden. Das mag daran liegen, dass er seine Karriere als Romanschriftsteller zugunsten der Sache des Judentums mehr oder weniger aufgab. Ich frage mich, ob er gegen Ende seines Lebens fand, das Opfer seines literarischen Vermächtnisses habe sich gelohnt. Die Gründung des jüdischen Staats erlebte er nicht mehr, und die von ihm gegründete Jewish Territorial Organization (ITO) blieb weit hinter seinen Hoffnungen zurück. Ich bin mir sicher, dass die Belastungen und Enttäuschungen zu seinem frühen Tod beitrugen. Und doch muss ich dankbar sein dafür, wie sich die Ereignisse entfalteten. Ohne die ITO, den Galveston-Plan und wie sich alles entwickelte, wäre Zangwill niemals meinem Urgroßvater begegnet, er hätte nicht mit ihm zusammengearbeitet und ihn dazu überredet, bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit seiner Familie nach London umzuziehen. »Er gestand mir einmal, er habe sein halbes Leben an den Zionismus vergeudet«, schrieb 1925 Zangwills Freund Jerome K. Jerome. Ich schulde Zangwills halbvergeudetem Leben meine ganze Existenz.

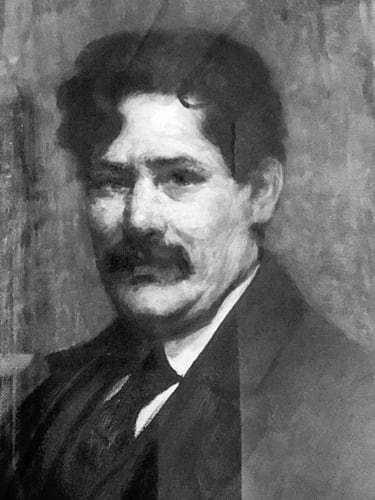

Im Gegensatz zu den anderen Figuren in diesem Buch schrieb mein Urgroßvater nie über sich.

Er war, wie eine Person es ausdrückt, »eine Persönlichkeit, über die es rätselhaft (und absichtlich) wenig zu lesen gibt«. Er taucht erst nach einem Viertel des Buches auf, obwohl er teils auch bei den davor behandelten Ereignissen zugegen war. Er ist die nahezu stumme Figur im Mittelpunkt von Melting Point. Das einzige Bild, das ich in meiner Kindheit und Jugend von ihm kannte, ist ein großes, düsteres Porträt, das wahrscheinlich in den 1920er Jahren gemalt wurde und im Wohnzimmer in der Mapesbury Road hängt, wo mein Vater aufwuchs. Er hat dunkle Haare, trägt dunkle Kleidung und scheint von der ihn umgebenden Düsternis fast verschluckt zu werden – eine passende Metapher für das Dunkel der Vergangenheit, in dem er nach seinem Tod, sogar für seine Familie, verschwand.

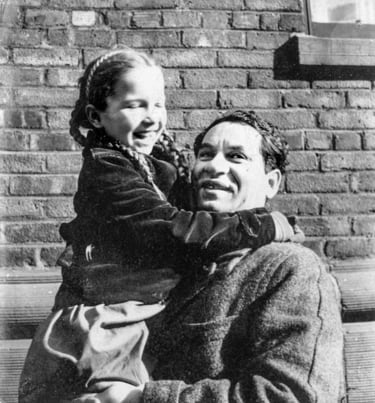

Ich fand heraus, dass David Jochelmann schon einmal verheiratet gewesen war, bevor er meine Urgroßmutter kennenlernte: Emjo, der jüngste Sohn aus dieser Ehe, begegnete mir erstmals nach einigen Monaten Recherche als ein 1939 verstorbener Dramatiker, dessen Nachname ursprünglich Jochelman gelautet hatte. Ich überlegte, ob er vielleicht ein entfernter Verwandter sein könne, und fragte meinen Vater, ob er je von ihm gehört habe. »Ich erinnere mich an Emjo Basshe«, sagte er zu meiner Überraschung. »Aber sie ist nicht 1939 gestorben. Sie zog 1950 in die Mapesbury Road, da muss sie etwa zwanzig Jahre alt gewesen sein.« Wir standen beide vor einem Rätsel. – »Emjo Basshe« schien kaum ein hinreichend verbreiteter Name zu sein, dass er zufällig bei zwei verschiedenen Personen vorkommen dürfte. Wenig später durchblätterte ich einige Unterlagen, die eine entfernte Cousine, Sue Dorman, gescannt hatte, und stieß auf eine Einzelseite eines Briefs. Das Rätsel war damit gelöst. »Mein Vater änderte seinen Namen, indem er sich das ›Em‹ von ›Emmanuel‹ und das ›Jo‹ von Jochelman borgte, und nahm dann den Namen seiner Großmutter an, Hode Basshe. Ich bekam denselben Namen. Ich besitze eine Unterschrift von ihm, in der er nach seinen Namen die römische Ziffer ›I‹ setzt.«

Sue erzählt mir, dass Emjo II. ihren Namen zu »Jo« verkürzt hatte, inzwischen neunundachtzig Jahre alt war und in Kanada lebte. Jo kommunizierte nicht über E-Mail, ihr Ehemann Colin hingegen schon. Ende 2019 nahm ich Verbindung mit ihm auf und erhielt wenige Tage später eine Antwort. »Liebe Rachel, Sie brauchen sich nicht wegen Ihrer ›aus heiterem Himmel‹ kommenden E-Mail zu entschuldigen. Wir haben uns sehr gefreut, von Ihnen zu hören. Jo hat sofort gesagt: ›Ach, das muss Michaels Tochter sein.‹«

Jo schickte mir ihre Festnetznummer, und eines Sonntagmorgens im Januar 2020 tippte ich sie in mein Telefon.

Beim Hören des Wähltons überfiel mich eine unerklärliche Unruhe.

»Hallo?« Die Stimme klang zu jung, als dass sie einer 89-Jährigen gehören könnte.

»Hi«, sagte ich. »Ist da – ist da womöglich Jo?«

»Wer ist dran?«

»Hier ist Rachel Cockerell.«

»Rachel! Hi! Colin, Rachel ist am Apparat!«

»Falls es heute ungünstig ist, kann ich ein andermal wieder anrufen«, sagte ich.

»Nein, nein, das ist ideal. Ich sitze im Lehnsessel, ich habe eine Katze auf dem Schoß, na ja, noch vor einem Augenblick hatte ich das, jetzt ist sie mir runtergesprungen, draußen schneit es, alles versucht, den Schnee aus dem Vorgarten und der Einfahrt zu schaufeln. Also der ideale Zeitpunkt.«

Damit begannen fast zwei Jahre wöchentlicher Gespräche, aufgezeichnet und auf Hunderten von Seiten transkribiert, aus denen Jos Abschnitte in diesem Buch entstanden.