Neapel, 1338: Ein junger Rebell testet die Grenzen der Literatur

Was macht »Filocolo« zu einem Meilenstein der europäischen Literaturgeschichte?

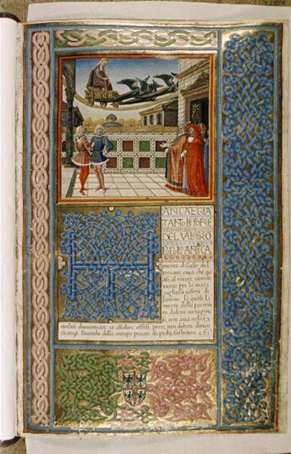

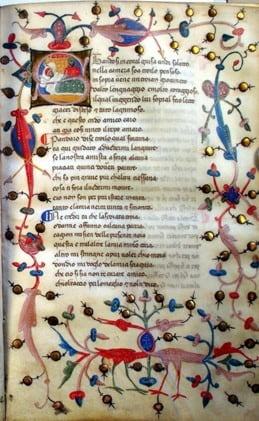

Wie immer bei Boccaccio sind Inhalt und Form dieses Romans besonders: In fünf Büchern mit über 500 Kapiteln entführt er seine Leserinnen und Leser auf eine mitreißende Abenteuerreise, in der es um die großen und allergrößten Themen geht: Liebe, Krieg, Wahrheit, gutes und schlechtes Regieren, moralische Dilemmata und die Frage nach dem Jenseits sind nur einige davon. Grundlage des »Filocolo« ist die berühmte Geschichte von Florio und Biancifiore, die in unzähligen Varianten im gesamten mittelalterlichen Europa kursierte. Boccaccios Version ist zweifelsohne die spektakulärste und folgenreichste. Nicht nur sprengt seine Umschreibung jeden zuvor bekannten Rahmen, sie ist dazu noch in der Volkssprache und in der wenig gerühmten Prosaform geschrieben, das heißt, sie soll für ein viel größeres Publikum zugänglich sein, anstatt nur gelehrte lateinsprachige Kreise zu erreichen.

Heute sind Romane das einflussreichste literarische Genre, im Mittelalter genossen zum Beispiel Versepen ein viel höheres Ansehen. Das heißt natürlich nicht, dass es hier nicht komplex zugeht, ganz im Gegenteil. Obwohl er ganz am Anfang der europäischen Erzähltradition steht, zeigt der »Filocolo« auf eindrucksvolle Weise die gewaltigen Möglichkeiten der Prosa – und zwar mit einer unleugbaren Freude am Spiel mit Verwandlungen, Verschränkungen und Ungewissheiten.

Was fasziniert Sie persönlich besonders an dem Buch?

Besonders für seine Zeit ist das Buch durch die eigentlich undenkbare Gleichzeitigkeit verschiedener Götterhimmel. Hier schickt Jupiter seinen einzigen Sohn auf die Erde zur Rettung des Menschengeschlechts, Juno steht symbolisch für die Kirche und greift aktiv ins Geschehen ein, Pluto will aus Rache die Pläne der anderen Götter aufhalten, Neptun beschwichtigt die Meere oder bringt sie gegen jemanden auf und selbst frisch getaufte Katholiken danken den römischen Göttern.

Hinzu kommt, dass zu Beginn des vierten Buchs, also ziemlich genau in der Mitte des Romans, nicht weniger als das »Ur-Decameron« versteckt ist. Dort findet sich der titelgebende Filocolo – der eigentlich Florio heißt, aber unter einem Decknamen nach seiner geliebten Biancifiore sucht – in einem wunderschönen Garten bei Neapel wieder. Mit anderen jungen Leuten, teils Freunden, teils Unbekannten, vertreibt er sich die heißen Mittagsstunden mit einem Spiel: Wechselseitig erzählen sie sich Liebesgeschichten, genauer gesagt stellen sie sich Liebesfragen, die ihre Königin dann beantworten muss. Eifersucht, Sehnsucht, Betrug, Verlangen und Leidenschaft werden in den 13 Novellen schon so mitreißend thematisiert wie im »Decameron«, das Boccaccio knapp 20 Jahre später in Florenz fertigstellen wird.

Warum ist der Roman bisher noch nie in seiner Gesamtheit auf Deutsch übersetzt worden? Welche Herausforderungen und Chancen ergaben sich bei der Übersetzung?

Der Text liegt bisher nur in einer anonymen Adaption ins Frühneuhochdeutsche aus dem Jahr 1499 vor, ansonsten sind Teile davon, vor allem aus dem vierten Buch, häufiger in Anthologien aufgenommen worden. Der italienische Originaltext ist fast 700 Jahre alt und stellt heutige Leserinnen und Leser vor allem durch das Spezialvokabular der höfischen Kultur, die Boccaccio gleichzeitig kennt und überwinden will, vor eine Herausforderung. Die Übersetzung soll eine einfachere Zugänglichkeit auf Deutsch schaffen und nicht in den huldigenden Ton eines alten Meisters verfallen. Es gilt, den jungen Boccaccio als gelehrten Rebellen neu zu entdecken, der die Möglichkeiten der Prosa erkundet. Manchmal war eine behutsame Raffung für eine Szene das passendste Mittel, manchmal ließ sich das experimentierfreudige Ausufern Boccaccios genau so ins Deutsche übertragen, um zu zeigen, wie modern auch ein knapp 700 Jahre alter Roman klingt.

Außerdem werden im »Filocolo« Namen häufig hinter Umschreibungen, Anspielungen oder Rätseln versteckt. Diese Besonderheit, die den erzählerischen Charme des »Filocolo« ausmacht, sollte auch im Deutschen beibehalten, aber jeder einzelne Verweis gleichzeitig in einer Fußnote aufgelöst werden. Schließlich hatte auch Boccaccio seine Notizhefte auf dem Schreibtisch, um mythologische Beziehungen oder sogar direkte Zitate richtig wiederzugeben.

In welchem kulturellen Kontext entstand der Roman?

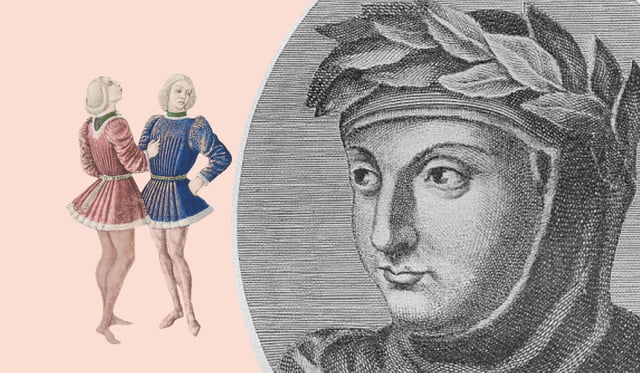

Der »Filocolo« gehört zu Boccaccios Frühwerk und entsteht fast 20 Jahre vor dem »Decameron«. Als junger Student wohnt er in Neapel, wo König Robert von Anjou die Künste und Wissenschaften fördert. Boccaccio profitiert von diesem Umfeld, vertieft sich in seine Studien und schreibt seine ersten literarischen Texte, die schon bald in Abschriften kursieren. Wir wissen aus Zitaten und Abschriften, dass der »Filocolo«, der wohl spätestens 1338 fertig gestellt wurde, durchaus sein Publikum gefunden hat und gleichberechtigt neben dem »Decameron« stand

Boccaccio gehört einer neuen Generation von selbstbewusst in ihrer Muttersprache schreibenden und trotzdem hoch gelehrten Autoren an, die ihren Namen bekannt machen und eine Florentinische Literaturtradition etablieren wollten. Schon früh verehrt er zum Beispiel Dante, dem er später eine eigene Vita verfasst, die als eine der ersten Biographien im heutigen Sinne zu verstehen ist. Er sammelt Verse von italienischsprachigen Dichtern der Vorgenerationen, versucht einen Kanon zu formen und seinen Namen auf diese illustre Liste zu setzen. Der »Filocolo« gehört zu den längsten Texten, die bis dahin überhaupt in der Volkssprache geschrieben wurden, er ist ein ambitioniertes Projekt eines wissenshungrigen jungen Schriftstellers, der sein Können schon früh unter Beweis stellt.

Warum sollte man ihn auch heute noch lesen?

Der Roman beweist, dass eine völlig unterschätzte Währung der Liebe die Zeit ist: Die Zeit, die den Liebenden fehlt, ist dem gelangweilten und sehnsüchtigen Verliebten überdrüssig. Die gemeinsamen Momente sind immer zu kurz, die Trennung immer zu lang. Deshalb kostet der Roman jedes Grübeln, jedes Hadern, jedes Zögern, aber auch jeden Kampf, jedes Wiedersehen und jeden Freudentaumel genüsslich aus und entwickelt dadurch einen Sog, der die manchmal chaotisch anmutenden fünf Bücher zu einer Einheit verschmelzen lässt.