»Nur weil die westliche Weltordnung zu Ende gehen mag, geht die Welt ja nicht unter«

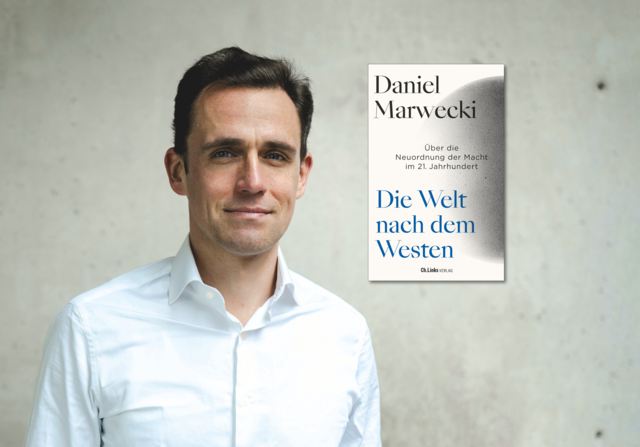

Die Welt nach dem Westen

Über die Neuordnung der Macht im 21. Jahrhundert

Was hat Sie dazu bewogen, gerade jetzt ein Buch über »Die Welt nach dem Westen« zu schreiben? Stand der Titel von Anfang an fest?

Der Titel existiert seit Anfang des Jahres – und danach schrieb das Buch sich fast von selbst. Das Wörtchen »nach« leistet dabei viel Arbeit. Zuerst weist unsere Gegenwart in eine Welt nach der westlichen Vorherrschaft. Andererseits ist diese Welt nach dem Vorbild des Westens geprägt. Denn die erfolgreichsten Aufsteiger sind die, die sich die Rezepte der westlichen Dominanz – vor allem Industrialisierung und bürokratischer Nationalstaat – am gelungensten angeeignet und in ihre eigene Geschichte integriert haben. Die zweite Amtszeit von Donald Trump war auch ein Katalysator für dieses Buch. Trump wirkt auf mich wie ein geschichtsgesandter Großmeister des Chaos, ein schillernd gefährlicher Abstiegsmanager der westlichen Vorherrschaft.

Sie schreiben, dass wir uns entgegen vielen Zeitdiagnosen nicht in einer multipolaren, sondern in einer sich »multipolarisierenden« Welt befinden. Können Sie das erklären?

Ich versuche dieses Vokabular wenig zu nutzen, da es uns hierzulande an die Vorzeit des Ersten Weltkriegs erinnert. Die historische Situation ist leider in mancherlei Hinsicht vergleichbar, doch überwiegt das Neue. Die Multipolarität vor 1914 war eine zwischen Imperialmächten: Der Krieg in Europa war ein Weltkrieg, weil Europa die Welt gehörte.

Zwar leben wir heute in einem globalen Mehrmächtesystem, doch sind die USA noch militärisch dominant – sie investieren mit Abstand am meisten in ihr weltweit stationiertes Militär. China ist vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht eine Supermacht: der primäre Handelspartner für die Mehrheit aller Länder und der mit Abstand größte Industriestandort der Welt, dazu ein in vielen Bereichen wichtiger Innovationstreiber. Russland ist zwar wirtschaftlich auf China oder Indien angewiesen, boxt aber in einer höheren Gewichtsklasse, weil es seine Interessen militärisch und per atomarer Drohung durchsetzt. Mit dem Rückzug des Westens weist die Tendenz hin zu einer Ordnung, in der es für die meisten Staaten um ihre eigene Entwicklungsautonomie und Souveränität geht. Das bedeutet: Weniger Blockbildungen, sondern eher komplexe, sich überschneidende und wechselhafte Kooperationsformen.

Europa hat also mit der Multipolarität keine guten Erfahrungen gemacht. Mit den USA als Hegemon ist man Ihnen zufolge dagegen seit 1945 gut gefahren. Wenn Europa Multipolarität nun eher ablehnt, wie steht heute die Schutzmacht zu der multipolarisierenden Welt? Was bedeutet dieser Drift für Europa?

Deutschland und Europa wirken auf die aktuellen Veränderungen wenig vorbereitet. Eher lässt sich ein Rückzug in ein ideologisches Gehäuse beobachten, in dem »wir« die Guten sind, die die vermeintlich regelbasierte und liberale Ordnung hochzuhalten hätten. Realistischer wäre in meinen Augen: würdevolles Abstiegsmanagement statt Kulturkampf.

Ihr Buch beschreibt die Umbrüche und Katastrophen unserer Gegenwart und verbreitet dennoch keine Untergangsstimmung. Wollen Sie Ihre Leser:innen trösten?

Nur weil die westliche Weltordnung zu Ende gehen mag, geht die Welt ja nicht unter. Das zu behaupten, bedeutet zu sagen: Die Weltmehrheit kann es nicht ohne uns! Sie kann aber. Ich stelle immer wieder fest, wie anders die Stimmung in den Aufstiegsgesellschaften Asiens ist als bei uns. Deutschland wirkt auf deprimierende Weise unfähig, sich die postwestliche Zukunft positiv vorstellen zu können.