»Das Tagebuch war eine Art Versicherung, dass man seinen Augen und Ohren trauen soll«

Karen W.

...

Roman

Die Entstehungsgeschichte Ihres Romans führt bis ins Jahr 1965 zurück. Sie schrieben damals einen Brief an Christa Wolf, die mit dem »Geteilten Himmel« (1963) zu einer wichtigen Autorin geworden war. Sie schrieben davon, wie nach Ihrer Beobachtung viele junge Menschen, vor allem Studenten, ihre »Begeisterungsfähigkeit« verlieren und so »durchs Leben trotten« würden. Können Sie sich an den Brief erinnern?

Ja, auf jeden Fall. Christa Wolf hat sofort reagiert und geantwortet. Aus diesem ersten Brief ist ein Briefwechsel und dann eine Freundschaft entstanden, eigentlich bis zu ihrem Tod.

In Ihrem ersten Brief an Christa Wolf haben Sie auch geschrieben, dass Sie Tagebuch führen. Christa Wolf hat Sie gefragt, ob Sie ihr nicht – vertraulich natürlich – einige der Einträge schicken könnten. Und sie hat die Vermutung geäußert: »vielleicht nützt es uns beiden«. Wie ist das weitergegangen?

Ich habe ihr einige Tagebucheinträge geschickt, sie hat mich eingeladen, und wir haben uns darüber ausgetauscht. Die Einzelheiten dieses Gesprächs weiß ich nicht mehr, weil das alles in die dann entstandene Freundschaft und spätere Treffen überging. Wir haben uns einfach rückhaltlos über viele Dinge unterhalten, und sie hat immer ein bisschen verfolgt, was ich schreibe, und hat Hinweise gegeben. Wir waren dann eng befreundet.

Für Christa Wolf war das Tagebuch, so sagt sie, eine Art »Arbeitsmittel und Gedächtnis«. Darüber hinaus würde sich im Tagebuch das »ursprüngliche menschliche Bedürfnis«, sich auszudrücken, mit »Literatur als Kunstform« treffen. Welche Rolle hat für Sie das Tagebuch gespielt?

Na ja, es war eine Art Gesprächspartner. Ich war damals sehr verunsichert, weil ich zunehmend die Illusionen verlor. Und ich war unsicher, ob ich vielleicht die Verhältnisse falsch sehe. Es wurde ja auch gesagt: Die Mehrheit sieht das aber anders. Wie kommst du darauf, dass ausgerechnet du als Einzelne das richtig siehst. Das Tagebuch war dann immer so eine Art Versicherung, dass bestimmte Dinge wirklich passiert sind. Dass man seinen Augen und Ohren trauen soll. Das Aufschreiben war, wie soll ich sagen, auch eine Gegenwehr gegen diese Übermacht von ideologisierter Meinung in der Öffentlichkeit.

Das hing natürlich mit der Rolle des Kollektivs zusammen, dem in der DDR gerade auch in jener Zeit, Mitte der sechziger Jahre, eine zentrale Rolle zufiel. Jedenfalls in der Theorie.

Wobei die Gemeinschaft eben in der Partei bestand. Ich war am Anfang, also nach dem Krieg, sehr offen für die neuen Entwicklungen. Das, was angedacht war, war für mich erst einmal richtig, die Ideale. Gerade auch, weil ich in Opposition zur Vergangenheit meines Vaters stand, der doch eher ein Nazi gewesen war. Und dann trat bei mir eine große Verunsicherung ein. Das Tagebuch und der Austausch mit Christa zeigten mir, dass ich nicht allein war mit meinen Gedanken.

Da wären wir dann wieder bei Christa Wolf, die 1973 in einem Gespräch mit Hans Kaufmann über die Bedeutung von Erfahrung für das Schreiben gesprochen hat. Das Reservoir, aus dem ein Autor schreibe, sagt sie, ist die Erfahrung. Auch bei Ihnen ist die Erfahrung zu Literatur geworden.

Die Erfahrung prägt, was man aufnimmt und erinnert und was nicht.

Direkt im Prolog bekennt Karen im inneren Dialog mit Peters, dass sie jetzt gehen muss, weil sonst Peters ihre Bedenken wegküsst und sie dann ihre Erfahrungen vergisst, nur um am nächsten Tag wieder dieselben zu machen.

Und das liegt daran, dass Menschen wie Karen erst einmal verunsichert sind, denn die Meinung von Peters ist die herrschende Meinung. Und sie ist erst einmal in der Minderheit, einer kleinen Minderheit, so dass man sich noch gar nichts traut. Man darf nicht vergessen, dass wir nicht so aufgewachsen sind, dass das Ich eine Rolle spielt. Man war zunächst immer verunsichert und hat gefragt, ob man selbst nicht etwas falsch sieht. Was auch damit zusammenhing, dass es einem den Boden unter den Füßen wegziehen konnte, wenn man Grundsätze infrage stellte.

Bei der Ausbürgerung Wolf Biermanns Ende 1976 verfassten Sie gemeinsam mit anderen einen sehr deutlichen Protestbrief, gerichtet an Erich Honecker. In der Folgezeit wurden Sie von der Staatssicherheit in der sogenannten Operativen Personenkontrolle unter dem Namen »Karen« observiert. Wenige Jahre später konnte Ihr zweiter Roman nicht erscheinen.

Nachdem mein zweiter Roman aufgrund der DDR-Zensur abgelehnt worden war und nicht erscheinen sollte, wollte Luchterhand im Westen das Buch herausbringen. Doch einen Tag bevor ich den Vertrag unterschrieben übergeben konnte, stand die Stasi bei mir vor der Tür. Man machte mir klar, dass ich, wenn ich den Roman im Westen veröffentlichen würde, das Land verlassen müsste. Aber meine Tochter wäre nicht mitgegangen. Und da war der Gedanke natürlich vorbei. Ich wäre nur mit ihr zusammen gegangen, wir hätten uns sonst ja nicht mehr sehen können. Sie aber hatte in der DDR endlich das Korbflechten für sich gefunden, in der Werkstatt in der Raumerstraße in Berlin-Pankow, die über drei Generationen aufgebaut worden war. Sie betrieben noch echtes Handwerk und statteten unter anderem Theaterbühnen aus. Und das war mir kein Buch wert. Es wären mir auch zehn Bücher nicht wert gewesen. Das Leben war immer wichtiger.

Sie haben, nachdem Ihr zweiter Roman nicht erscheinen durfte, mehrere erfolgreiche Kinderbücher veröffentlicht. Seit der sogenannten Wende aber nichts mehr.

Ich bin keine Schriftstellerin, die schreiben muss. Es gibt ja wirklich welche, die leiden darunter, wenn sie nicht schreiben. Ich konnte das eine ganze Weile lassen. Und ich konnte es auch jahrelang lassen. Ich konnte beispielsweise mit dem gleichen Interesse nähen oder malen oder mit Kindern zusammen sein oder irgendwas erforschen, was sich in der Welt Neues tut. Nach der Wende habe ich wieder juristisch gearbeitet, in der Schuldnerberatung, also überschuldete Leute zivilrechtlich beraten.

Vor etwa einem Jahr haben Sie wieder angefangen zu schreiben, wie kam es dazu?

Ich hatte auf einmal Zeit und Lust zu schreiben. Meine Enkelin war selbstständig geworden. Bis vor ein paar Jahren waren wir jeden Tag zusammen. Für sie habe ich zwei Bücher geschrieben und illustriert, die es nur handschriftlich für sie gibt. Jetzt wird sie sechzehn. Vor ein paar Jahren dachte ich, als sie mehr und mehr ihre eigenen Wege ging: Ach, es gibt doch noch dieses und jenes, was ich erzählen sollte. Ich habe mit einer Geschichte über meinen Vater begonnen und mit einer über meine Pflegetochter, die ja nun meine Tochter geworden ist, und ihre Tochter meine Enkelin. Das sind alles Erlebnisse, Erfahrungen und Geschichten, von denen ich finde, dass sie nicht selbstverständlich sind. Ich habe immer noch das Gefühl, dass das Leben rätselhaft ist. Die Frage, warum bestimmte Dinge geschehen und warum andere nicht geschehen. Das ist nicht mit dem Kopf zu erklären. Es braucht eine Offenheit, ja eine Affinität füreinander. Und wenn man jetzt, in dem Moment offen für das ist, was gerade auf einen zukommt, nimmt man es auf. Ist man aber auf seiner Rennstrecke und guckt nicht nach rechts und links, kommt es nicht bei einem an. Also habe ich wieder mit dem Schreiben angefangen. Und es hat natürlich damit zu tun, dass ich das Schreiben liebe.

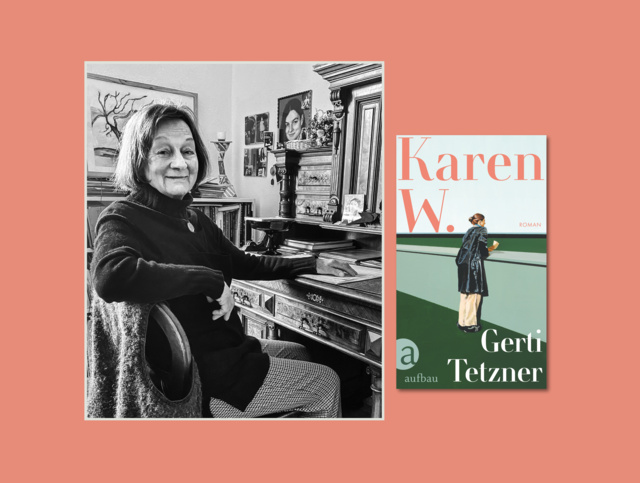

Gerti Tetzner wurde 1936 in Thüringen geboren und studierte Rechtswissenschaften. Als sie nach ihren Anfangsjahren im Notariat Richterin werden sollte und über Republikflüchtige hätte urteilen müssen, fand sie einen Weg, den Dienst zu quittieren. Sie studierte am Leipziger Literaturinstitut, knüpfte Kontakte zu literarischen Kreisen und tauschte sich mit Christa Wolf über ihr Romanvorhaben aus. Ihr Debüt »Karen W.« (1974) war ein großer Erfolg bei Presse und Publikum und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Nachdem ihr zweiter Roman aufgrund der DDR-Zensur abgelehnt worden war und daraufhin im Westen erscheinen sollte, bekam sie Besuch von der Stasi. Sie musste das Vorhaben aufgeben. Sie schrieb mehrere erfolgreiche Kinderbücher. Heute lebt sie in Berlin und hat vor Kurzem wieder mit dem Schreiben angefangen.

Das Interview führte Carsten Gansel. Geboren 1955, ist er seit 1995 Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Gießen. Er arbeitete unter anderem zu Gotthold Ephraim Lessing, Hermann Hesse, Hans Fallada, Johannes R. Becher, Hans Werner Richter, Otfried Preußler, Uwe Johnson, Christa Wolf, Brigitte Reimann und Erwin Strittmatter. Als Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen verantwortete er u. a. die Neuausgabe von Heinrich Gerlachs »Durchbruch bei Stalingrad« (2016), die international für Aufsehen sorgte. Er ist Vorsitzender der Jury zur Verleihung des Uwe-Johnson-Literaturpreises sowie des Uwe-Johnson-Förderpreises und Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland. Er lebt in Neubrandenburg.