Das Experiment: Man wacht eines Morgens auf und findet sein Geschlecht vertauscht

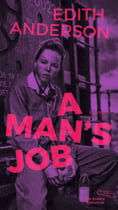

»Blitz aus heiterm Himmel« erscheint als Band 478 der Anderen Bibliothek, hrsg. von Edith Anderson und mit einem Nachwort von Carsten Gansel.

Was macht die Anthologie »Blitz aus heiterm Himmel« zu einem Pionierprojekt der emanzipatorischen Literatur?

Der Problemkreis »Geschlecht« und »Gender« war Ende der 1960er Jahre noch weitgehend unerforscht. Studien dazu existierten lediglich in Ansätzen, und die weibliche Emanzipations-bewegung begann sich auch in den westlichen Ländern gerade erst zu organisieren. Bücher wie Kate Milletts »Sexus und Herrschaft«, Shulamith Firestones »Frauenbefreiung und sexuelle Revolution« und Germaine Greers »Der weibliche Eunuch« erschienen, nachdem Edith Anderson ihre Anthologie bereits in Planung hatte. In der DDR waren sie zu diesem Zeitpunkt weitgehend unbekannt. Die von einem Frauenkollektiv um die Journalistin Alice Schwarzer gegründete feministische Zeitschrift »Emma« erschien erst ab 1977. Die Fragen nach dem Verhältnis von Mann und Frau, die Edith Anderson hier ansprechen wollte, waren jedoch lange überfällig. Es war das erste Buch, das neben den Beziehungen der Geschlechter in der Arbeitswelt auch den privaten Alltag auf den Prüfstand stellte.

Wie war die Situation in der DDR?

In der DDR glaubte man sich um eine historische Epoche weiter, weil davon ausgegangen wurde, dass alle hinreichenden Grundlagen für das, was Gleichberechtigung heißt, erfüllt seien, es mithin um 1970 (noch) keinen Grund gäbe, darüber in eine kritische Reflexion einzutreten. Mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik am 7. Oktober 1949 war es in der Tat zu bedeutenden historischen Neuerungen gekommen, die nicht zuletzt das Verhältnis der Geschlechter betrafen. In der Verfassung war erstmals die Gleichberechtigung von Mann und Frau gesetzlich verankert und Frauen wurde ein Recht auf Arbeit zugesprochen.

Die Praxis zeigte allerdings, dass die gesetzlichen Zusicherungen auch eine Kehrseite hatten und zu einer unübersehbaren Doppelbelastung der Frauen führten, die vor der Notwendigkeit standen, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Genau auf diesen offenen Problemkreis steuerte Edith Anderson mit ihrem Projekt zu, und genau das war ein Moment, das die Bedeutsamkeit wie die Brisanz ausmachte, und die reichte weit über die DDR und ihre Literatur hinaus.

Warum dauerte es rund fünf Jahre, bis das Projekt veröffentlicht wurde?

Ein erstes Gespräch von Edith Anderson mit dem Verleger des Hinstorff Verlages, Konrad Reich, fand im Oktober 1970 statt. Doch in den nächsten Monaten kam es zu erheblicher Verstimmung. Erst fast ein Jahr später lagen die ersten Verträge vor. »Ohne die Sicherheit, daß der Verlag es mit uns ernst meint, bockt die Muse; Schreiben unter solchen Umständen gleicht Betteln«, monierte Edith Anderson damals.

Doch selbst danach gestaltete sich die Suche nach weiteren Beiträgern schwierig: Der angefragte Erich Neutsch soll sich sogar bei Konrad Reich beschwert und gedroht haben, er werde beim Zentralkomitee (ZK) der SED vorstellig werden, wenn »der Verlag mit seiner unmöglichen Anthologie fortfahren« würde. Irmtraut Morgners Erzählung »Gute Botschaft der Valeska« führte zu Diskussionen mit dem Verlag und der zuständigen Lektorin Cinna Gehrke. Der Vertrag wurde schließlich in beiderseitigem Einverständnis gelöst. Man versäumte allerdings, die Herausgeberin zu informieren.

Selbst als im Jahr 1974 endlich alle Voraussetzungen für ein Erscheinen der Anthologie gegeben waren, zog sich die mögliche Drucklegung weiter hinaus, vorgeblich wegen eines nicht hinreichenden Papierkontingents.

Hat der Verlag das Erscheinen der Anthologie absichtlich hinausgezögert?

Ob der Verlag wirklich, wie Edith Anderson und Annemarie Auer später vermutet haben, eine Verzögerungstaktik verfolgte, ist nicht zu belegen, liegt aber durchaus nahe. Der Cheflektor Kurt Batt, der mit der Geschlechtertausch-Idee ohnehin fremdelte, wollte auf keinen Fall andere Verlagsprojekte durch ein Vorhaben gefährdet sehen, von dem er ahnte, dass es Provokationspotenzial besaß. Einige der besten Geschichten des Bandes ließ er bereits vorab veröffentlichen, vermutlich um der Anthologie den Zündstoff zu nehmen.

Was behagte dem Verlag an dem Projekt nicht?

Das brachte Annemarie Auer in einem vernichtenden Schreiben an Konrad Reich bereits Anfang September 1974 auf den Punkt: »Wo der Verlag Drôlerien, allenfalls neckisch Erotisches erwartet haben mag, trafen problemhaltige, ja kühne, jedenfalls erstaunlich ernstzunehmende Arbeiten ein, – wie es die Herausgeberin und ich, in Kenntnis der Virulenz der Probleme – auch gar nicht anders erwartet hatten. Eben das war unser Ziel gewesen.« Wenig später präzisierte sie, dem Verlag habe die »durchgängige Problematik nicht geschmeckt«, weswegen er versucht habe, »sie als überspannt, aus der Luft gegriffen, sektiererisch oder westlich infiziert hinzustellen, und drängte auf ein Verschleifen der Gedanken und Argumente. Vielleicht fürchtete er sich. Jedenfalls war da kein Eifer ersichtlich, daß er sich für das Zustandekommen des Bandes ernstlich engagiert hätte.« Egal, welche Begründungen Konrad Reich auch immer fand, Annemarie Auers Einschätzung erscheint im Rückblick zutreffend.

Nach nur einer sofort vergriffenen Auflage verschwand das Buch dann völlig – wie hat es dennoch seine Wirkung entfaltet?

Die Geschlechtertausch-Geschichten gaben den Anstoß für weitere Vorhaben, nicht zuletzt für Maxi Wanders »Guten Morgen, du Schöne« (1977), jene Gesprächsprotokolle mit Frauen, die in der Folgezeit zu einem der erfolgreichsten Bücher der DDR wurden. Bis auf Annemarie Auer, so das Resümee von Edith Anderson, hätten die weiblichen Autorinnen der Anthologie damals noch »wenig Bewusstsein für die Frauenbewegung« besessen als etwas, »worauf sie persönlich einwirken könnten«. Bei den Ostfrauen sei bis dahin der »Gedanke der Solidarität unter Schwestern« noch nicht stark ausgeprägt gewesen.

Als Beispiel nennt Edith Anderson in einem Vortrag Christa Wolf: Sie sei mit dem Schreiben ihrer Erzählung »Selbstversuch« dazu gebracht worden, »endlich über die Frauenfrage nachzudenken«. Die Überlegung Edith Andersons, dass hier auch Wurzeln für den Band zu Karoline von Günderrode, »Der Schatten eines Traumes« (1979), und später zur Erzählung »Kassandra« (1983) liegen, ist nicht von der Hand zu weisen. Dafür sprechen die verschiedenen Fassungen von »Selbstversuch« und die umfangreiche Lektüre, die Christa Wolf in diesem Kontext in diversen ausführlichen Konspekten notierte. Hier finden sich auch Verweise auf die eingangs erwähnten Standardwerke des Feminismus.

Was macht das Buch heute so aktuell?

In der Gegenwart haben die Anfang der 1970er Jahre mit den Geschlechtertausch-Geschichten ins Blickfeld gerückten Probleme nichts an Aktualität eingebüßt. Die Frage, »wer wirklich hinter der Unterdrückung einer Anthologie steckte, die nichts und niemanden bedrohte«, sei – so die Herausgeberin – daher falsch gestellt. Und ihre Antwort ist eindeutig: »Dahinter steckt das uralte Patriarchat, unterstützt durch den Stalinismus. Die Wachsamkeit des Patriarchats, was seine Privilegien betrifft, ist viel größer als die Wachsamkeit von Frauen, was ihre Rechte betrifft, und das gilt für die gesamte sogenannte zivilisierte Welt.«

Jetzt liegt die Anthologie in ihrer Gesamtheit endlich wieder in gedruckter Form vor und kann – wenngleich unter anderen Verhältnissen – als der Diskussionsbeitrag, der sie damals hätte sein sollen und leider nur bedingt sein konnte, dienen. Und natürlich als Gesprächsanlass für eine lebendige Kommunikation, die über damals gestellte Fragen hinausgeht.