Gangsta-Rap, morgens vor der Schlacht, 500 n. Chr.

»Der arabische Diwan« steht auf der Longlist für die schönsten Bücher 2025.

Der Arabist und Übersetzer Stefan Weidner im Gespräch zu seiner Sammlung der schönsten Gedichte aus vorislamischer Zeit

Die arabische Poesie vorislamischer Zeit gehört zur Weltliteratur – vergleichbar den Epen Homers und der Dichtung der Alten Römer. Was ist das Besondere, das Einzigartige dieser Gedichte?

Da gibt es viele Aspekte. Diese Dichtung ist ganz nah am Menschen und seiner Umwelt, am Lieben und Leiden, am Triumphgefühl und am Frust. Sie ist unglaublich ehrlich, verstellt sich nicht, spricht klar und direkt zu uns. Sie ist trotzdem nicht primitiv, sondern völlig ausgereift, eine ausgewachsene Kunstform mit klaren Regeln.

Wovon erzählt sie genau?

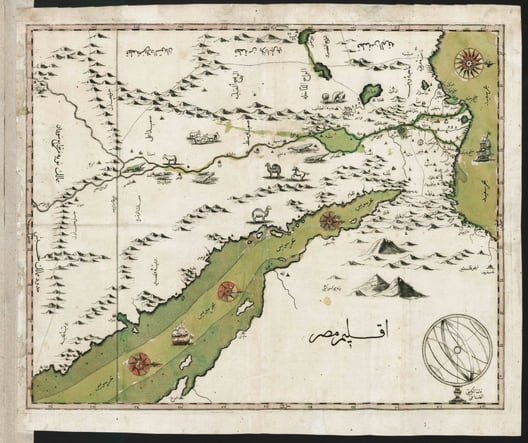

Sie erzählt vom Leben in der Wüste auf der arabischen Halbinsel vor 1500 Jahren. Und doch erkennen wir: Diese Menschen waren dieselben wie wir, hatten ähnliche Wünsche, Leidenschaften, Bedürfnisse, Nöte. Ebendie schildert diese Poesie. Nur sehen wir das alles in diesen Gedichten viel klarer als in der meisten anderen Literatur. Ich vermute, weil kein zivilisatorischer Überbau dazwischentritt, keine Religion, kein Staat, keine geschriebenen Gesetze.

Was entdecken wir hier, was wir nirgendwo sonst lesen?

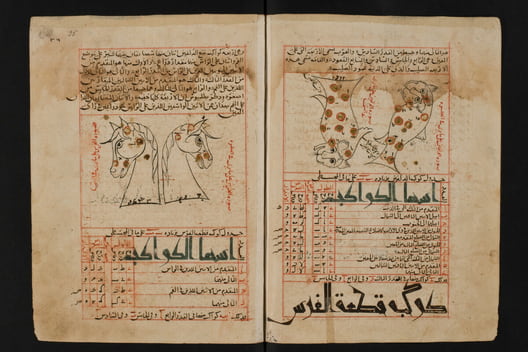

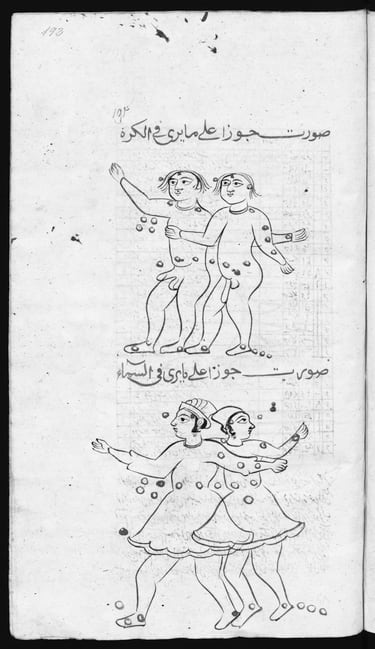

Zum Beispiel die intensiven Naturbeschreibungen. Dabei wird die Natur nicht von außen beschrieben wie in unserer Poesie, sondern sie wird vermenschlicht. Die Tiere sind eigentlich Menschen – und der Mensch eigentlich ein Tier. Es gibt keinen kategorialen Unterschied zwischen Mensch und Natur. Man sieht, wie eng beide aufeinander angewiesen waren. Wie beide die gleichen Probleme teilten, etwa den Hunger oder Schläge des Schicksals. Man bekommt beim Lesen ein lebendiges Gefühl dafür, wie es war, als der Mensch wirklich noch in und mit der Natur lebte. Das kenne ich so aus keiner anderen Dichtung.

Die Welt, die sich in diesen Gedichten auftut, erscheint uns fremd und nah zugleich. Es geht um Liebe und Eifersucht, Treue und Verrat, Rache und Vergeltung …

Diverse Themen. Es gab damals außer der Poesie praktisch keine anderen Medien. Das heißt: Poesie spiegelt die damalige Gesellschaft in ihrer Gänze wider. Poesie besang nicht nur die Liebe, Trauer oder andere Gefühle, sondern sendete auch Hassbotschaften, diente als Verteidigung vor Gericht, als Kriegserklärung, als Ermahnung. Das scheint auf den ersten Blick unpoetisch, einfach weil unsere heutige Poesie nicht mehr solchen Zwecken dient. Auf den zweiten Blick ist jedoch gerade das spannend. Im Bereich Spoken Word oder im Gangsta-Rap finden wir heute wieder ähnliche Sprechweisen.

Sie schreiben in Ihrem einleitenden Essay, dass die Dichtung damals eine ganz andere gesellschaftliche Funktion hatte als Literatur heute. Was hat es damit auf sich?

Die Dichtung war elementar für die Gesellschaft, und zwar nicht nur in dem, was sie sagte und besang, sondern für den Zusammenhalt und das kulturelle Gedächtnis. Das alles wurde ja mündlich überliefert. Erst 100 oder 200 Jahre später, als die Araber um 750 das Papier von den Chinesen kennenlernten, wurden die Texte aufgezeichnet. Bis dahin wurden die Gedichte vorgetragen, wohl auch gesungen, und zwar stets vor einem Publikum, dem Clan, dem Stamm, abends am Lagerfeuer, morgens vor der Schlacht, um den eigenen Stolz zu kultivieren, um zu tieferen Gedanken anzuregen, aber natürlich auch zur Unterhaltung. Viele Gedichte sind witzig oder doppelbödig, sie lassen sich auf verschiedenen Ebenen verstehen. Jeder Stamm hatte seine eigenen Dichter, die mit denen anderer Stämme konkurrierten. So wurde die eigene Identität gestärkt, zugleich aber mit der der anderen Stämme abgeglichen. Es entstand das Bewusstsein eines Zusammenhangs der Araber, es entstand eine Sprache, die von allen verstanden wurde.

... und damit auch der Diwan der Araber?

Genau. Die altarabische, zunächst mündlich überlieferte Dichtung wurde zum kulturellen Gedächtnis der Araber, auch und gerade für spätere Generationen. Die Gedichte bewahrten die Erinnerung an die eigenen Ursprünge auf. Deshalb sprechen wir vom »Diwan« der Araber. Ein Diwan ist ein Archiv, eine Registratur, der Ort, wo etwas niedergeschrieben wird. Später bezeichnete das Wort auch eine Gedichtsammlung. So ist unser Buch zu verstehen: als kanonische Gedichtsammlung der Araber, aber eben auch als ihr kulturelles Gedächtnis, ihr Archiv. Bis heute zählen die Berichte über die Dichter zum volkstümlichen Erzählgut, viele wurden später zu Helden von Versepen oder Romanen. Übrigens nicht nur auf Arabisch, sondern auch in anderen Islamsprachen, vor allem Persisch. Madschnûn Laila, zu Deutsch »der an der Liebe zu Laila verrückt Gewordene«, ist das bekannteste Beispiel dafür.

Welche Herausforderungen stellen sich dabei, die altarabischen Gedichte in ein heutiges Deutsch zu bringen?

Ich bin versucht zu sagen: unzählige. Aber das stimmt nicht ganz. Eigentlich ist meine Erfahrung, dass man diese Gedichte sogar sehr gut übersetzen kann, jedenfalls am Ergebnis gemessen: Es sind lauter spannende, poetische, gut lesbare Verse dabei herausgekommen, die gleichzeitig den Geist des Originals vermitteln. Das wird möglich, wenn wir keinen starren, dogmatischen Begriff von Übersetzung vertreten, sondern sie den Machbarkeiten und den Texten anpassen. Das bedeutet zum Beispiel, darauf zu verzichten, die Form der alten Texte, den teils über Dutzende von Zeilen laufenden, immer gleichen Reim (den sogenannten Monoreim) nachzuahmen. Wir müssen bei der Übersetzung von dem ausgehen, was gangbar und sinnvoll ist, nicht von einem starren Konzept, das die Übersetzung dem Original identisch machen will und ihr Scheitern verkündet, wenn das nicht vollkommen gelingt. Sobald wir uns davon freimachen, entdecken wir – entdecke ich als Übersetzer –, wie viel Schönes, Neues, Anderes sich auf einmal leicht und auch tatsächlich adäquat übersetzen lässt. Auch die Form kommt dann wieder zu ihrem Recht, ohne zu einem steifen Korsett zu werden. Die Übersetzung ist letztlich eine Kunst des Möglichen.

In Ihrem Buch tauchen überraschenderweise auch zwei Dichterinnen auf. Was ist über sie bekannt? Wie unterscheiden sich ihre Gedichte von denen ihrer männlichen Kollegen?

In der Tat gab es in altarabischer Zeit eine ganze Reihe berühmter Dichterinnen. Von vielen sind aber nur Fragmente und Zitate überliefert. Eine Ausnahme bilden al-Chanssâ und Laila al-Achjalijâ. Erstere ist als Trauerdichterin bekannt geworden. Ihre Brüder sind bei einer Stammesfehde ums Leben gekommen. Trauerdichtung war ein typisches »Frauengenre«. Allerdings kann man auch in der Trauerdichtung viele verschiedene Dinge zur Sprache bringen – bei al-Chanssâ etwa die Aufforderung zur Rache, die Schmähung des gegnerischen Stamms oder allgemeine Betrachtungen über das Schicksal und den Lauf der Welt. Auch von Laila al-Achjalijâ gibt es einen eigenen Diwan, das heißt eine Gedichtsammlung. Sie war aufgrund ihrer poetischen Begabung gleichsam die Sprecherin ihres Stamms. Sie scheint auch äußerst selbstbewusst gewesen zu sein, hielt sich einen Liebhaber, ritt auf dem Kamel und nicht in einer Sänfte, wie für Frauen üblich. Man kann sie tatsächlich als erste arabische Feministin bezeichnen, wie es eine Forscherin getan hat. So hart das Leben in der Wüste war: Die Frauen hatten gewissen Freiheiten, wie ja auch aus der Liebespoesie der Männer klar wird. Ohne die Bereitschaft und den Mut der Frauen, sich auf Abenteuer einzulassen, hätten die Männer ihre Liebespoesie, die ja oft sehr explizit ist, gar nicht schreiben können.