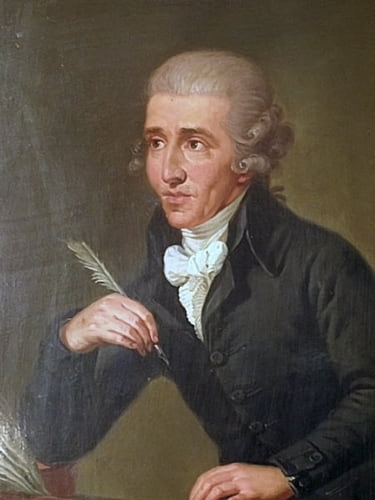

Elke Heidenreich über Joseph Haydns ungeliebte Ehefrau

Das Buch erscheint gleichzeitig als Originalausgabe und im Extradruck.

Elke Heidenreich: Frau Haydn

Papa Haydn nennen sie ihn alle, aber Papa war er nun mal nicht. Seine Ehe mit Maria Anna Haydn gilt allen, die über Papa Haydn schreiben, als »nicht glücklich«, weil kinderlos. War das der Punkt? Oder war da noch mehr? War sie die leichtsinnige und verschwenderische Frau, die keine gute Ehe führte, oder war nicht vielleicht er der Schwerenöter mit einer festen Geliebten, mehreren zumindest – sagen wir – Schwärmereien und mit ziemlicher Sicherheit einem unehelichen Kind?Untersuchen wir doch mal diese Ehe ein wenig genauer.

Es war gar nicht Maria Anna, die Haydn heiraten wollte, sondern ihre jüngere Schwester Therese, beides Töchter eines Wiener Perückenmachers. (Wobei der Haydn-Biograph Georg August Griesinger es umgekehrt erinnert: Therese sei die ältere gewesen.) Und was macht Therese, der Haydn Klavierunterricht gab und in die er sich verliebte? Ging 1755 ins Kloster. Haydn soll daraufhin ein Orgelkonzert und sein Salve Regina in E-Dur geschrieben haben, und er ließ sich fünf Jahre Zeit, dann nahm er im November 1760 die andere Tochter zur Frau, Maria Anna. In Gottes Namen? Geliebt oder ungeliebt? Nur ein Ersatz? Wer wagt das zu beurteilen!

Maria Anna war einunddreißig, er achtundzwanzig Jahre alt. Da muss man schließlich endlich mal heiraten. »Wir gewannen uns lieb«, hat Haydn lapidar zu seinem Biographen Albert Christoph Dies gesagt.

»Wir gewannen uns lieb, dessen ungeachtet entdeckte ich bald, dass meine Frau viel Leichtsinn besaß.« Über diesen sogenannten Leichtsinn wird noch zu reden sein.

Am 26. November 1760 treten sie also im Wiener Stephansdom vor den Traualtar, Maria Anna Aloysia Apollonia Keller, geboren 1729, und Franz Joseph Haydn, geboren 1732. Finanziell ist man gut gestellt: Sie bringt 350 Gulden in Gütern und 500 in bar mit in die Ehe, er 1000 Gulden (auf heutige Euros umgerechnet muss es ein üppiger fünfstelliger Betrag gewesen sein), und der Bräutigam hatte schließlich seit 1759 eine gutbezahlte Festanstellung als Musikdirektor mit 200 Gulden Gehalt, freier Wohnung und Kost beim böhmischen Grafen Morzin in Wien.

Dieser Graf soll nun aber all seinen Musikern ein Heiratsverbot erteilt haben, er hatte keine Lust auf Familiengetümmel und das ganze Drumrum vor Ort. Also musste die Sache zunächst ein gutes Jahr lang verheimlicht werden, und ich glaube, so beginnt eine Ehe schon mal nicht wirklich unter einem glücklichen Stern. Dann ging der Graf wegen seines verschwenderischen Lebensstils pleite, das Orchester wurde aufgelöst, und Haydn arbeitete als Kapellmeister zunächst für den Fürsten Paul Anton Esterházy und nach dessen Tod für seinen Bruder Nikolaus, nun schon mit einem Gehalt von 400 Gulden und eigenem Haus in Eisenstadt, jetzt mit der Ehefrau.

Und es wollten sich keine Kinder einstellen. Haydn soll gesagt haben: »Mein Weib war unfähig zum Kindergebären.« War sie das? Hat das jemand untersucht? Oder stimmte es nur mit den beiden in Hinsicht der körperlichen Kontakte, der Anziehung nicht so recht? Es lässt sich nicht mehr klären.

Bezeugt ist, dass Maria Anna Haydn während Haydns Zeit bei den Fürsten Esterházy oft als Trauzeugin von Angehörigen der Hofmusik oder auch als Taufpatin von deren Kindern auftrat. Hätte man sie darum gebeten, wenn sie so eine Xanthippe gewesen wäre, wie immer wieder behauptet wird? Sie nahm in späteren Jahren zwei Neffen bei sich auf, Ladislaus Biedermann und Karl Keller – das macht doch auch nicht jede Frau, oder? Und noch später, ab 1792, wohnte sogar Pietro Polzelli bei den Haydns, der älteste Sohn von Haydns Geliebter Luigia Polzelli und Schüler Haydns. Das verschlägt uns doch schier den Atem. Wie groß muss das Herz einer Frau gewesen sein, das zu tun?

Wir hören und lesen bei den wenigen Auskünften, die es über Maria Anna überhaupt gibt, aber immer nur Hämisches und Schlechtes über sie. Dem gilt es so genau wie möglich bei den wenigen Zeugnissen über sie nachzuforschen.

Immerhin schrieb Haydn nach Pietros Einzug an die Polzelli: »Liebe Polzelli, dein Sohn ist von meiner Frau recht gut aufgenommen worden, und ich hoffe, dass es anhält.«

Georg August Griesinger, der mit Haydn Ende 1799 zum ersten Mal zusammentraf und sie wohl nie kennengelernt hat – sie starb im März 1800 –, widmet ihr in seiner Haydn-Biographie von 1810 nur ein paar hässliche Sätze und schreibt über Haydns Ehe:

»Überhaupt war seine Wahl nicht glücklich ausgefallen, denn seine Gattin war von einem gebieterischen, unfreundlichen Charakter, und er musste ihr seine Einkünfte sorgfältig verbergen, weil sie den Aufwand liebte, dabei bigott war, die Geistlichen fleißig zu Tische lud, viele Messen lesen ließ, und zu milden Beiträgen bereitwilliger war, als es ihre Lage gestattete.«

Und auch der Biograph Albert Christoph Dies, der einige sorgsam dokumentierte Gespräche mit Joseph Haydn hinterließ, glaubte, einiges Abfällige über Maria Anna aus diesen Gesprächen herauszuhören. Haydn soll geklagt haben, dass seine Frau zu leichtsinnig mit dem Geld umginge, zu verschwenderisch, und launisch soll sie gewesen sein.

In Haydns Schlafzimmer hingen unter Glas 46 deutsche Kanons, Lieder, seine Kompositionen. Einmal, als sich laut Griesinger Haydns Frau über zu wenig Bargeld im Haus beklagt hatte – es sei ja nicht einmal genug da, um ihn zu begraben, wenn er jetzt stürbe –, da soll er gesagt haben: »Tritt dieser Fall ein, so trage die Kanons zum Musikverleger; ich stehe dir dafür, dass sie so viel wert sind als mein Leichenbegängnis erfordert.« Sie hat dieses Gut nie angetastet. Das sei immerhin erwähnt.

Ob Maria Anna einen unfreundlichen Charakter hatte, können wir aus der Ferne der Jahrhunderte nicht mehr beurteilen. Aber wenn sie zu milden Beiträgen neigte, kann sie doch so unfreundlich nicht gewesen sein. Sie lud Geistliche zu Tisch … nun, sie war ja auch sehr oft allein, ihr Mann verbrachte viele Monate auf Reisen, in England, in Ungarn, nie begleitete sie ihn. Er liebte die Jagd, den Fischfang, auch da hat man wohl keine Ehefrau dabei – war es da nicht verständlich, dass sie sich Gesellschaft ins Haus lud?

Ist nicht eigentlich er in dieser Geschichte der Knausrige, der ihr nur wenig gönnt und seine Einkünfte vor ihr verbirgt?

Zänkisch und eifersüchtig sei sie gewesen … Verständlicherweise war sie eifersüchtig. Haydn hatte schließlich über mehr als zehn Jahre ein festes Liebesverhältnis mit Luigia Polzelli, nicht etwa heimlich – alle bekamen das mit. Auch die Ehefrau, und da wird man doch auch schon mal zänkisch. Und die Polzelli bekam Kinder, wahrscheinlich auch einen Sohn von Haydn – soll das eine ungewünscht kinderlose Frau wie Maria Anna nicht tief unglücklich machen? Den Sohn Pietro hatte sie schon mitgebracht nach Ungarn, der Sohn Antonio wurde 1783 geboren, und man glaubt, das müsse Haydns Sohn gewesen sein. Zugegeben hat er es nie, schriftlich gibt es auch nichts, aber eine Ehefrau denkt sich da doch ihr Teil. Haydn, sagt man, liebte beide Kinder, bildete sie musikalisch aus und übernahm für beide nach dem Tod des Vaters die Vormundschaft. Pietro wurde Klavierlehrer, Antonio Geiger in der Esterházyschen Hofkapelle. Und Maria Anna guckte sich das alles an, schmiss das Geld aus dem Fenster und trank zu viel, wie man sagt. Ja: So sieht Unglück eben aus.

Als die Polzelli Haydn 1792 berichtet, ihr Mann sei gestorben, schreibt er zurück: »Die Vorsehung hat gut daran getan. Vielleicht wird jene Zeit kommen, die wir zwei uns so oft gewünscht haben, dass sich vier Augen schließen. Zwei sind geschlossen, aber die anderen beiden – genug davon, wie unser Gott es will.« Das heißt im Klartext: Haydn hofft darauf, dass auch Maria Annas beiden Augen sich schließen mögen, genauer gesagt: dass seine Frau endlich stirbt. Nun ja, darauf musste er noch acht Jahre warten. Maria Anna Haydn stirbt im Jahr 1800, und sofort gibt Haydn der langjährigen Geliebten Luigia Polzelli ein Eheversprechen, sogar schriftlich:

»Ich, der Unterzeichnete, verspreche Signora Loisa Polzelli (für den Fall, dass ich in Betracht ziehen sollte, wieder zu heiraten), keine andere Frau als Loisa Polzelli zu nehmen.« Er heiratete nicht wieder, auch sie nicht. Und bis zu seinem Tod ging sie ihn immer wieder um Geld an, und immer wieder zahlte er.

Die einsame Maria Anna soll eine Affäre mit einem Maler gehabt haben, mit Ludwig Guttenbrunn, der Schloss Esterházy 1771/72 ein wenig malerisch ausstattete. Man weiß nichts Genaues, es schwebte als Gerücht herum, aber würden wir es ihr nicht von Herzen gönnen?

Denn währenddessen wurde ihr Mann immer berühmter, reiste viel in der Welt herum, blieb oft sehr lange weg, zum Beispiel in London, wo man ihn hochschätzte und mehr feierte als in Wien. Was blieb ihr denn anderes übrig als mal ein Gläschen hier und da oder vielleicht eine kleine, nicht einmal belegte Liebschaft?

Am 20. März 1800 starb Maria Anna Haydn in Baden bei Wien, wo sie wegen ihrer Arthritis zur Kur war. Er war nicht bei ihr.

Joseph Haydn starb 1809, am 15. Juni fand seine Trauerfeier in Wien statt, man spielte Mozarts Requiem. Er liegt in der Eisenstädter Bergkirche begraben, in Eisenstadt hatte er von 1766 bis 1778, also zwölf Jahre mit Maria Anna gelebt. Wo liegt sie begraben? Hatte sie eine Trauerfeier? Auch das wissen wir nicht.

In ihrem Testament vermacht sie alles Wichtige »meinem lieben Ehemann«.

Elke Heidenreich studierte nach dem Abitur Germanistik und Theaterwissenschaft. Seit 1970 arbeitet sie frei für Funk und Fernsehen. Für die Oper Köln übersetzte und bearbeitete sie Libretti fast vergessener Opern und schrieb selbst drei Opernlibretti. Sie moderierte sechs Jahre ihre Sendung »Lesen!« im ZDF und war danach Herausgeberin von 40 Musikbüchern bei Random House. Sie schrieb eigene Musikbücher (Passione, Die schöne Stille – Venedig, Stadt der Musik und Flieg, Gedanke- Verdis Italien) und war Kolumnistin für die Semperoper und für die Münchner Philharmoniker. Sie arbeitet mit vielen Musikern und Orchestern auf und hinter der Bühne zusammen.