»In meiner Dichtung will ich euch / Den Kopf gehörig waschen«

Simone Bloch: Auftauchen

Die Welt hat sich unzählige Male verändert, seit sich meine Eltern 1945 in Amsterdam zum ersten Mal begegneten – an einem Freitagabend, bei einem Abendessen im Haus von Ernst und Hete Löwenstein. Obwohl ich die beiden nicht oft sah, nannte ich sie immer Oma Hete und Opa Ernst. Schon als Kind wusste ich, dass sie nicht zur Familie gehörten und unsere enge Verbindung sowohl aus echter Zuneigung als auch aus der Tatsache des gemeinsamen Überlebens mit meinen Eltern herrührte. Sie waren Freunde und eine Art Ersatzfamilie. Die Löwensteins waren die Rat gebenden älteren Freunde, die anstelle der ermordeten Eltern meiner Eltern da waren, so wie meine Mutter und mein Vater für die toten Kinder der Löwensteins einsprangen.

An jenem Abend hatten die Löwensteins einen Bekannten eingeladen, Herrn Lehmann, der seine Frau und seine Kinder verloren hatte. Herr Lehmann kam in Begleitung von Inge (die ich nie getroffen habe, weil sie später nach Israel zog und jung an Krebs starb), dem einzigen überlebenden Kind ermordeter Freunde. Zusammen mit Inge hatte meine Mutter nicht nur die Zwangsarbeit für die Kriegsmaschinerie der Nazis überlebt – zunächst für den niederländischen Elektronikkonzern Philips und später in Deutschland und Polen für Telefunken –, weil sie mit ihrer Arbeitsgruppe glücklich davonkam. Auch Auschwitz waren die beiden gemeinsam entkommen, bevor sie nach dem Krieg schließlich nach Amsterdam zurückkehrten. Da überrascht es nicht, dass auch meine Mutter, deren einziger Bruder tot war und deren Eltern ebenfalls ermordet worden waren, willkommen war. Wie mein Vater in diese Runde geriet, daran hat meine Mutter keine Erinnerung. Meine Vermutung ist, dass er als Junggeselle aus der Nachbarschaft, der wie die anderen seine ganze Familie verloren hatte, ebenfalls »aufgenommen« wurde. Eine lustige Gesellschaft, nicht wahr?

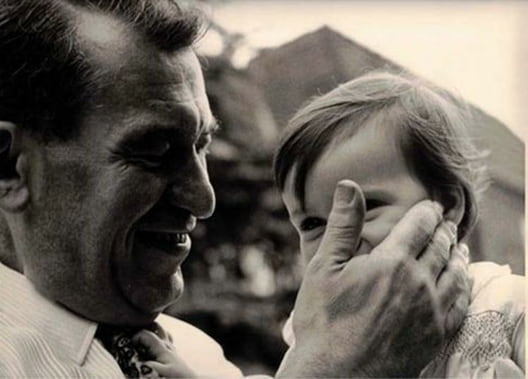

Mein Vater wusste aber, wie man das Leben mit Humor nimmt, und meine Mutter war – und ist bis heute – stets elegant und das, was wir in Amerika »super cute« nennen. Der Vorteil, wenn man so will, am Schicksal meiner Eltern war, dass nichts und niemand ihrer Romanze im Wege stehen konnte. Und so zogen sie schon kurz nach dem Dinner bei den Löwensteins zusammen. Auf einer anderen Feier kurz nach ihrem Kennenlernen hörte meine Mutter, wie mein Vater sagte: »Ja, ich habe es mit Psychoanalyse versucht, aber ich habe beschlossen, stattdessen Ruth zu heiraten.« Es war eine Pointe, und sie war wahr. Von meinem Vater habe ich gelernt, dass Liebe und Lachen die Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens sind. In dieser Hinsicht kam er zu dem gleichen Ergebnis wie John Lennon. Noch in Amsterdam, während sie eines Nachts im Jahr 1946 im Bett lagen, hörten meine Eltern Sirenen heulen. Mein Vater drehte sich zu meiner Mutter, die noch nicht volljährig war, und sagte: »Das ist die Kinderpolizei! Wir sollten heiraten.« Wieder eine Pointe, aber genau das taten sie.

1948 gingen meine Eltern gemeinsam mit meinem Bruder in New York von Bord der »Nieuw Amsterdam«. Als sie den Kinderwagen durch die Häuserschluchten zwischen den riesigen Wolkenkratzern schoben, fragte meine Mutter meinen Vater: »Wie werden sie das alles aufräumen, wenn es bombardiert wird?« Ihr erschien es sicherer, ein Haus in Queens zu beziehen, wo die Trümmer im Ernstfall überschaubarer wären. (Das ist ein Witz.) Hierher brachte sie mich nach meiner Geburt in New York City – ungefähr zur selben Zeit, als Bob Dylan dort ankam. Unser Haus in Queens füllten sie mit Büchern, Kunst und Zeitschriften. Beim Abendessen wurden lautstark Ideen und Meinungen über Krieg, Musik und Wirtschaft ausgetauscht. Es waren die 1960er, und als amerikanisches Kind wusste ich zunächst wenig über den Krieg und seine Folgen. Doch es gab die Reporter auf dem Fernsehbildschirm, die den Krieg in Vietnam direkt zu uns ins Wohnzimmer holten. Dieser Krieg war laut und fand in der Gegenwart statt, allerdings in einem weit entfernten Dschungel. Er zerstörte keine amerikanischen Städte. Mit der Erlaubnis meiner Eltern nahm mein Bruder mich wie ein Maskottchen mit zu friedlichen Protesten und Friedensmärschen.

Obwohl wir das Schicksal unserer Eltern kannten, blieb ihr Krieg in der stillen Vergangenheit.

Unser Esstisch war von dunklen Holzregalen umgeben, vollgestopft mit Titeln wie Nausea (Der Ekel) und Existential Psychoanalysis (Die existentielle Psychoanalyse) von Jean-Paul Sartre, Leftover Life to Kill von Caitlin Thomas und Growing Up Absurd (Aufwachsen im Widerspruch) von Paul Goodman, die meine Phantasie nicht selten auf Abwege geraten ließen. Es gab auch Worte wie »Kunstgeschichte«, die mich neugierig machten, die ich aber nicht verstand, weil sie nicht auf Englisch geschrieben waren. Hier saß ich, um Hausaufgaben zu machen, um zu träumen und mir Fragen zu stellen, auf die es bis heute keine Antworten gibt. Die Familie bestand aus uns vier – meinen Eltern, meinem Bruder und mir – und unserem Hund. In den 1960ern, dem goldenen Zeitalter der Kleinfamilie, schien das vollkommen. Später bekam ich einen Hamster. Ich nahm Ballett- und Kunstunterricht. Warum hätte ich da meine Freunde beneiden sollen, die Tanten, Onkel, Cousins und Großeltern hatten? Wozu waren solche Verwandten überhaupt da? Und welche Erwachsenen brauchten schon Eltern? Soweit ich wusste, hatten meine Eltern nie Eltern gehabt, und es überraschte mich, als ich erfuhr, dass sie natürlich früher welche gehabt hatten. Als ich meine Mutter nach Details zu ihrer Mutter fragte, behauptete sie, sich nicht zu erinnern. Ich fragte mich, wie sie ihre Mutter vergessen konnte. War es normal, zu lernen, die eigene Mutter zu vergessen?

Meine Eltern zeigten mir die Welt, ohne Drama, ohne Kommentar oder Erklärung. Wir besuchten Dortmund, als ich elf Jahre alt war. Ich erwartete prächtige alte Boulevards, auf denen ich wie Aschenputtel in Paris promenieren könnte. Tatsächlich aber sah Dortmund aus wie ein Büropark in New Jersey. Es gab keine Sehenswürdigkeiten, und wir blieben nicht lange, machten nur einen kurzen Besuch auf dem Jüdischen Friedhof, der verschlossen war. Meine Mutter und ich kletterten über die Mauer und berichteten meinem Vater, der wegen seiner Arthritis nicht mitkommen konnte, dass der Grabstein seines Vaters noch stand. Warum war Dortmund so unscheinbar? Wo war die verzierte Detailfülle, die ich mir vorgestellt hatte? Aha! Bombardierungen! Der Krieg hatte fast alles ausradiert, was Deutschland und die Geschichte unserer Familie dort ausmachte – bis auf dieses eine Grab.

Von meinen Eltern lernte ich – nicht in so vielen Worten –, dass man das absurde Unterfangen, das das Leben ist, lieben muss; dass man Spaß haben kann, auch wenn man als tragische Figur wahrgenommen wird und sich vielleicht sogar so fühlt. Zu Hause lernte ich – ja, in so vielen Worten –, dass man etwas, was man nicht weiß oder versteht, einfach nachschlagen kann, entweder im Wörterbuch oder in der Enzyklopädie, die griffbereit im Regal standen. Doch die Dinge, die ich wissen wollte, standen noch nicht in Büchern. Wie Europa war die Erzählung des Zweiten Weltkriegs noch im Entstehen. Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem erschien im selben Jahr, in dem Kennedy ermordet wurde. Währenddessen lernte ich im Hochstuhl den Twist. Nicht viel später begann ich, die Bedeutung von Wörtern wie »Radikalismus«, »Subversion«, »Abweichung« und »Bewusstsein« nachzuschlagen – aber wo sollte ich sie anwenden?

Seit meine Familie 2022 die Hefte des Onderwater-Cabaret dem Jüdischen Museum Berlin übergeben hat, werde ich oft gefragt, warum es so lange gedauert hat, sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen – als hätte Deutschland nach Kriegsende darauf gewartet, seine zum Schweigen gebrachten Stimmen zu hören. Darauf sage ich, stets höflich: »Was meinen Sie?«

Deutschland und ich waren ganz anders, als mein Vater 1975 unerwartet starb. Ich war eine rebellische Teenagerin.

Das Onderwater-Cabaret war in zwei Sprachen geschrieben, die ich nicht verstand. Woher sollte ich wissen, ob es »cool« war?

War überhaupt irgendetwas Deutsches »cool«? Noch nicht.

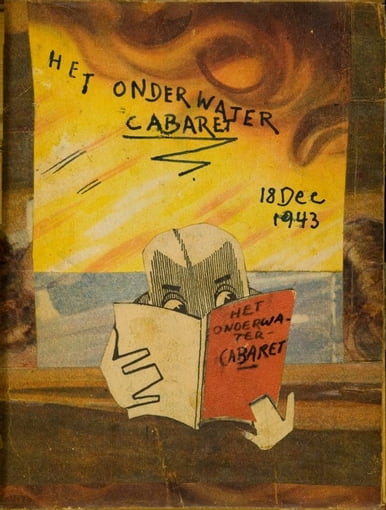

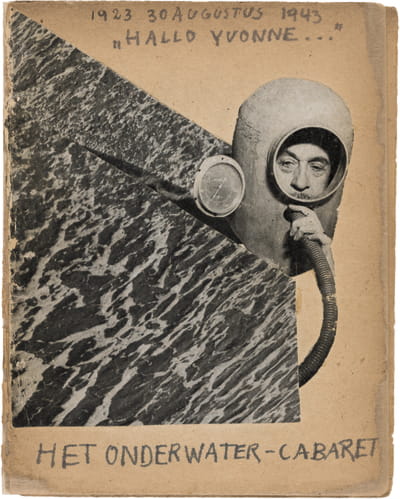

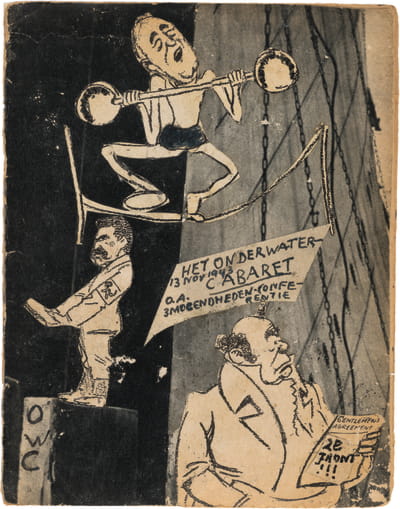

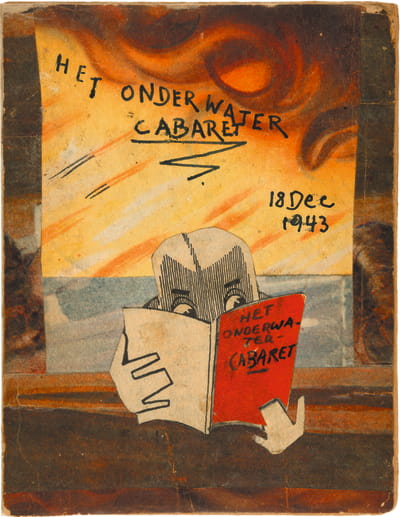

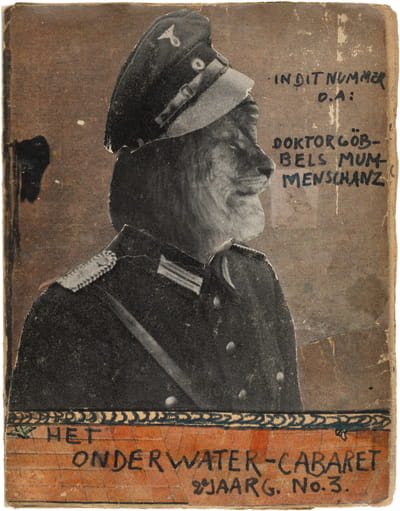

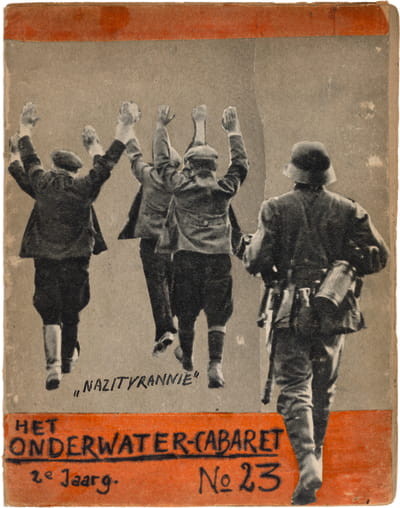

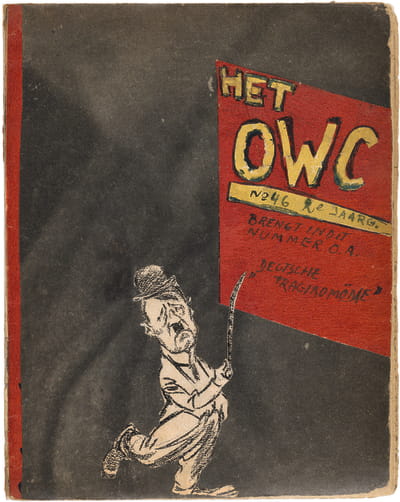

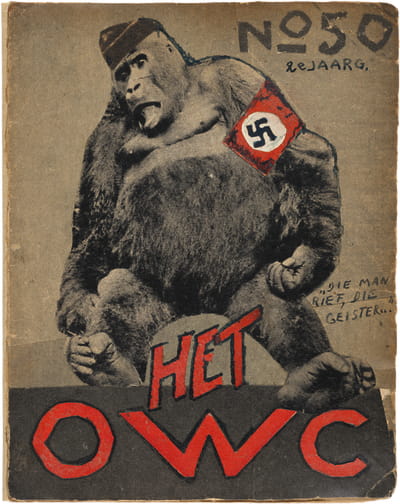

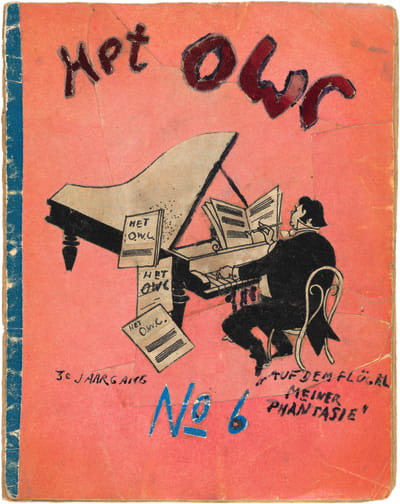

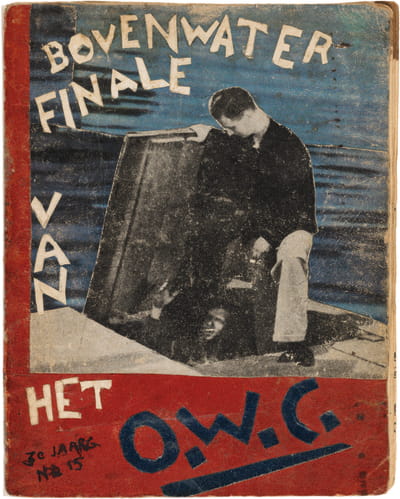

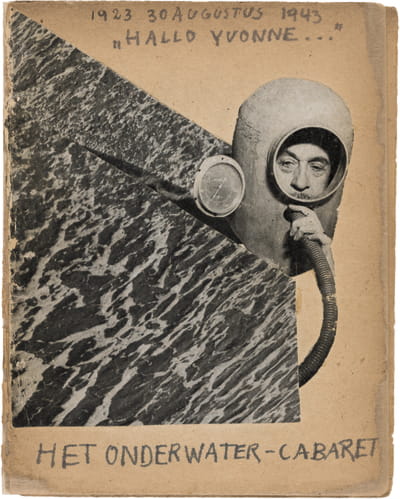

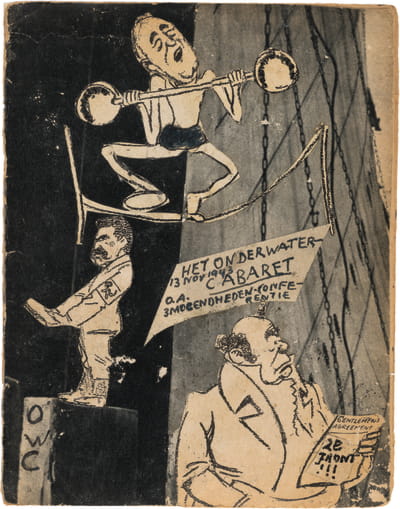

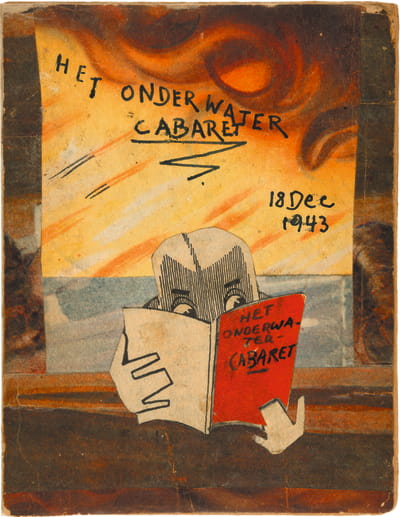

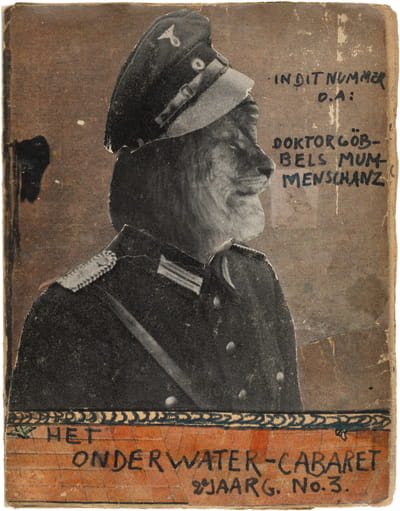

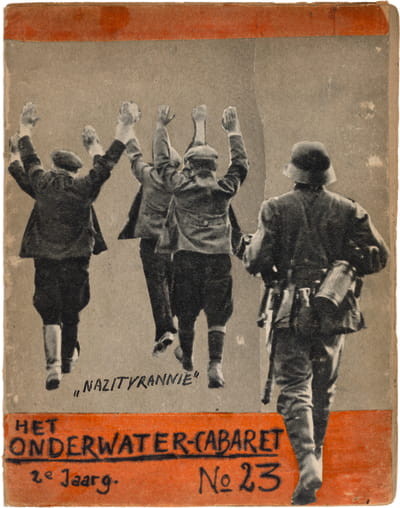

Ich wusste nicht, dass das große Talent unserer Familie, Meinungsverschiedenheiten auszutragen, nicht nur unsere besondere Form der Kommunikation war, sondern so typisch deutsch wie das Rezitieren von Gedichten. So uneinig wir uns sonst in vielem waren, bestand immer Einigkeit darüber, dass das Onderwater-Cabaret einen Platz in unserem Bücherregal in New York verdiente. Das Aufschlagen der Bände warf nach dem Tod meines Vaters viel mehr Fragen über ihn auf, als es beantwortete. Was war da in diesen kleinen Magazinen? Krakelige Handschrift. Was sollte ich aus den groben Collagen machen? Nicht viel. Mein Vater hatte sie während seiner Zeit in Holland angefertigt, aber ich kannte niemanden, der zu seinem Publikum gehört hatte. Ich wusste, dass er von Holländern versteckt worden und »im Untergrund« gewesen war, wo ich ihn mir wie eine Kartoffel im Keller vorstellte. Ich wusste, dass, hätte man ihn entdeckt, sein Tod die Konsequenz gewesen wäre. Aber solche Gefahr schien mir unvorstellbar in den Niederlanden, die ich mit Windmühlen, Holzschuhen, Tulpenfeldern und Butterbroten mit Schokoladenstreuseln auf Delfter Tellern verband.

Meine Eltern glaubten, dass ich, wenn ich wirklich fließend Englisch sprach und wenn ich weder Deutsch noch Niederländisch konnte, ganz hierhergehörte, nach New York, wo sie sich entschieden hatten, neu anzufangen. Wenn ich irgendwo hingehöre, dann hierher nach New York.

Das Onderwater-Cabaret beginnt gerade erst, seinen Platz zu finden, der Welt zu zeigen, wie »cool« es ist – und es hat einen großen Teil meines Lebens gebraucht, herauszufinden, wie ich dabei behilflich sein kann, ihm den Weg zurück in ein Deutschland zu bahnen, das es zu Lebzeiten meines Vaters so noch nicht gab. Wo alles nebeneinander zu existieren sucht, die Meinungsverschiedenheiten genauso wie die Liebe und das Lachen.

Familie Bloch heute

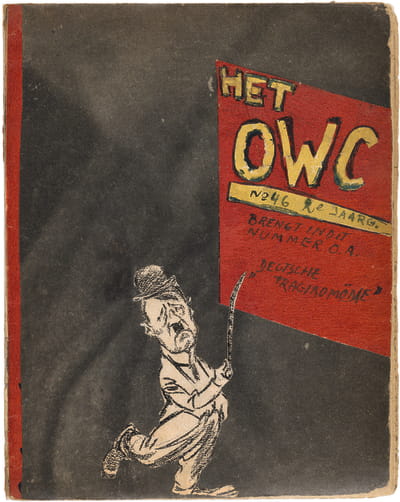

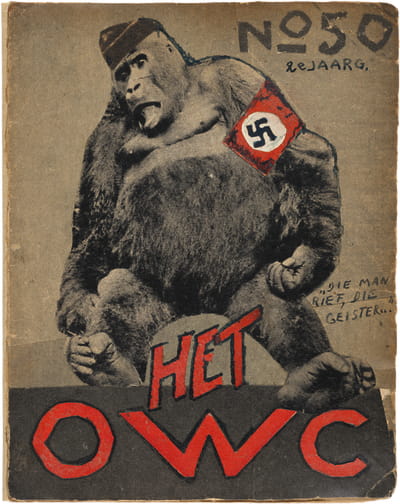

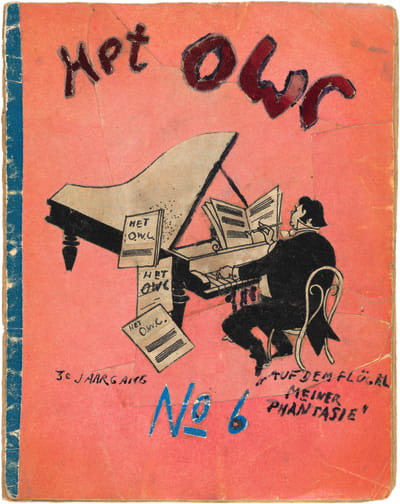

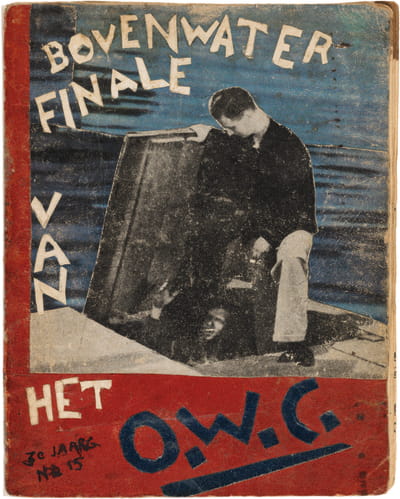

Eintauchen: Auswahl an OWC-Covern

Alle in der Galerie enthaltenen Covercollagen tragen das Copyright © Charities Aid Foundation America dank der großzügigen Unterstützung der Familie Bloch; Reproduktionen (Sammlung Curt Bloch, Konvolut/816): Jüdisches Museum Berlin, Roman März