Rilke als Zeichner: Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne

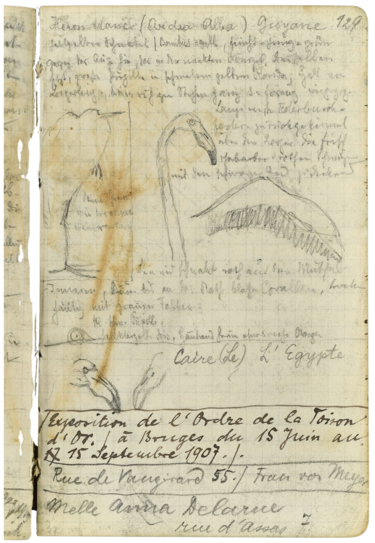

Wie der Sonderband »Rilke zeichnet« anhand von rund 150 erstmals veröffentlichten Abbildungen zeigt, war die Literatur nicht das erste und einzige künstlerische Medium von Rainer Maria Rilke. Im Gespräch mit Gunilla Eschenbach, Mirko Nottscheid und Sandra Richter gehen wir Rilkes Transformation vom Gesamtkünstler zum Textkünstler auf den Grund und fragen nach der Bedeutung des Bildes für die Lyrik.

Zum Auftakt des Rilke-Jahres eröffnete am 4. Dezember 2025 im Literaturmuseum der Moderne in Marbach die große Ausstellung »Und dann und wann ein weißer Elefant. Rilkes Welten«, die Einblicke in Leben und Werk Rilkes gibt.

Die Ausstellungseröffnung wurde live gestreamt, den Link finden Sie unten.

Interaktive und multimediale Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne. Die Ausstellungseröffnung wurde live gestreamt, den Link finden Sie unten.

der Veranstaltung

Was verraten uns Rilkes Zeichnungen über ihn als Menschen und Dichter?

Rilke galt bislang als Textkünstler. Auf die Vermischung seiner Literatur mit anderen Kunstformen schien er verzichtet zu haben, um in Lyrik, Prosa und Drama Anspruchsvolles zu leisten. Durch unsere neuen Entdeckungen zeigt sich, dass dieser Befund zugleich richtig und falsch ist. Denn der junge Rilke wurde nicht nur durch das Schreiben, sondern auch durch das Zeichnen zum Künstler: zu einem Menschen, der seine Umwelt aufmerksam wahrnahm und mit dem Stift eigene Phantasiewelten schuf – durch Formen, Farben und Buchstaben. Schon als Kind vertiefte sich Rilke ins Zeichnen, sobald er einen Stift halten konnte, als Vierjähriger, noch lang vor der Phase des Schriftspracherwerbs.

Nach und nach wurde ihm das äußere Bild zum inneren, und er konzentrierte sich darauf, dieses mit Worten auszudrücken – um es noch entschiedener und vielschichtiger auszumalen, als es ihm mit Farben und Formen möglich gewesen wäre. Wenn der ältere Rilke zeichnete, dann hielt er vor allem fest, was ihn faszinierte: eine Blume, ein Marienbildnis etwa, um in der Lyrik etwas zu entwerfen, das so etwas wie einen Wesenskern des Geschauten darstellen sollte. Diese Veränderung des Zeichnens sagt über den Menschen Rilke zugleich aus, dass er seine Stärken kannte. Er wusste, dass die Künstlerinnen und Künstler um ihn, sein Jugendfreund Emil Orlik, seine Frau Clara Rilke-Westhoff, Paula Modersohn-Becker, Auguste Rodin oder Paul Cézanne, um nur einige Große zu nennen, ihr künstlerisches Handwerk und Material weit besser beherrschten als er – und er konzentrierte sich auf das, was ihm besonders lag: auf die Literatur, und diese sollte ihrerseits typographisch avanciert gestaltet sein.

Warum gelangen die Zeichnungen erst jetzt an die Öffentlichkeit?

Carl Sieber, Rilkes Schwiegersohn, hatte in seiner 1932 erschienenen Rilke-Biographie bereits auf die Kinderzeichnungen Rilkes aufmerksam gemacht. Aber diese umschließen nur einen kleinen Teil seiner lebenslangen Zeichentätigkeit. In unserem Bestand verzeichnen wir heute etwa 320 Zeichnungen Rilkes. Etwa 200 davon sind in Rilkes Skizzen- und Notizbüchern überliefert, die restlichen als Einzelblätter, auf Briefen oder in Büchern. Rilke selbst verfügte aber in seinem Testament, dass von seinen Bildern nur diejenigen gelten sollten, die in der Erinnerung einzelner Freunde bestehen. Offenbar haben der Verlag, die Familie und die Forschung gedacht, diese Aussage müsse sich auf sämtliche Bilder Rilkes, auf Fotografien und auf seine Zeichnungen beziehen. So haben Verlag und Familie erst nach und nach überhaupt Fotos von Rilke zur Publikation freigegeben und die Zeichnungen nicht für einen zu überliefernden künstlerischen Ausdruck gehalten – leider, denn Rilke Zeichnungen stehen nicht nur für sich, sondern geben auch Auskunft über seine Wahrnehmungs- und Darstellungsprozesse mit Bleistift und Feder.

Wer waren Rilkes zeichnerische Vorbilder und welchen Stil vertritt er?

Als Junge orientierte sich Rilke an bestimmten Vorlagen, etwa den humoristischen Bilderbogenreihen der Zeit. Sein großes Vorbild war lange der Wiener Künstler Hans Schließmann, ein populärer Mitarbeiter illustrierter Wochenblätter wie Kikeriki oder Wiener Luft. Rilke ahmte Schließmanns karikatureske Darstellungen von Militärpersonen, Wiener ›Typen‹ und eleganten Damen so intensiv nach, dass er diesen Stil schließlich ziemlich frei beherrschte. Als heranwachsender Autor hatte er dann vermutlich die vielen Künstlerzeitschriften des Jugendstils vor Augen, keinen besonderen Stil also, sondern eine Art Amalgam dessen, was im Zwischenfeld von Kunst und Kunsthandwerk publiziert wurde. Und er beobachtete die Künstler/-innen aus seinem Umfeld, schaute ihnen über die Schulter. Er probierte verschiedene Stile und Techniken aus: schraffierte, benutzte Wischtechnik oder zeichnete in Stechermanier. An einem bestimmten Stil orientierte er sich nicht, vielmehr gab es immer wieder konkrete optische Eindrücke, die ihn beschäftigten: ein antiker Tiger im Studio Rodins, Rodins Skulpturen, ein schöner Garten, das Königsfelder Diptychon oder William Blakes Aquarelle. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts fotografierte er übrigens auch selbst.

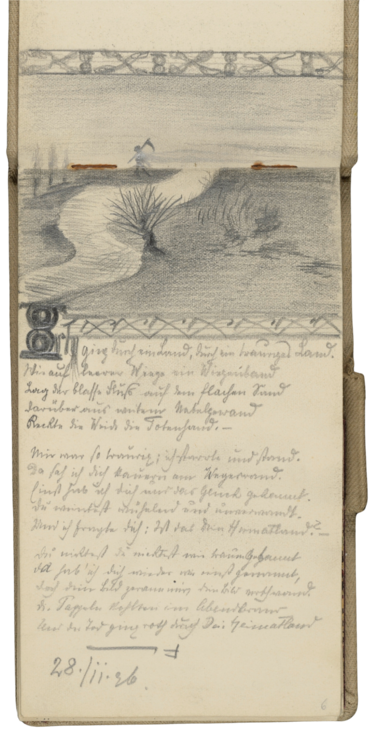

Welche Beziehung besteht zwischen Rilkes Texten und Bildern? Gäbe es die Gedichte in dieser Form auch ohne die Zeichnungen?

Zwischen Rilkes Texten und seinen Zeichnungen besteht eine enge Beziehung, und sie wandelt sich mit der Zeit. In den 1890er Jahren versucht er noch nachzuahmen: mit dem Bleistift wie mit der Feder, aber dabei zeigt sich, wie Text und Zeichnung voneinander abweichen, mitunter gezielt. Solche Bildgedichte gehören unbedingt zusammen, auch in künftigen Rilke-Ausgaben, weil gerade die Differenz das Künstlerische eines solchen Gebildes mitbestimmt. Schritt für Schritt bemühte sich Rilke als Autor, das Besondere von Menschen, Gebäuden und Umwelt abzubilden: Von den Flamingos etwa, über die er im Jahr 1908 ein sogenanntes ›Dinggedicht‹ schrieb, zeichnete er nur noch die Augen und die Schnäbel. Zu diesem Zeitpunkt zeichnete und schrieb er parallel, das Zeichnen ist zwar Teil des Schreibprozesses, aber es fließt nicht mehr in das ›Endprodukt Gedicht‹ ein. Rilke löst das abstrakte Ding vom konkreten Abbild ab und deutet es weiter. So reimt sich etwa das »Bleiche« im Auge der Flamingos auf das »Weiche« des Gefieders, und zugleich erscheint das schöne Tier im Gedicht als neidisch und laut: als Diva des Tierreichs, die auftritt wie die Rokokoschönheiten in einem Bild von Jean-Honoré Fragonard. Zusammengenommen kann man sagen: Den Autor Rilke gäbe es ohne den Zeichner Rilke nicht, aber der Autor Rilke wollte das verschweigen, vielleicht, weil er als Zeichner künstlerisch nicht auf der gleichen Höhe arbeitete wie als Autor, womöglich aber vor allem, um dem Bild im Text und seinem bildhaften Schreiben Raum zu geben.