»Ich würde ersticken, wenn ich nicht mein Tagebuch schriebe«

Am 7. Januar 1905 hat die einundzwanzigjährige Thea Sternheim, kurz vor der Geburt ihrer zweiten Tochter, den ersten genau datierten und mit einer Ortsangabe versehenen Eintrag in ihr Tagebuch geschrieben. Weitere folgten in immer dichterer Folge, und ab etwa 1910 schrieb sie mit wenigen Ausnahmen täglich, bis kurz vor ihrem Tod. Fünfundsechzig Jahre ihres Lebens und zwei Drittel des 20. Jahrhunderts hat sie so schriftlich begleitet und kommentiert.

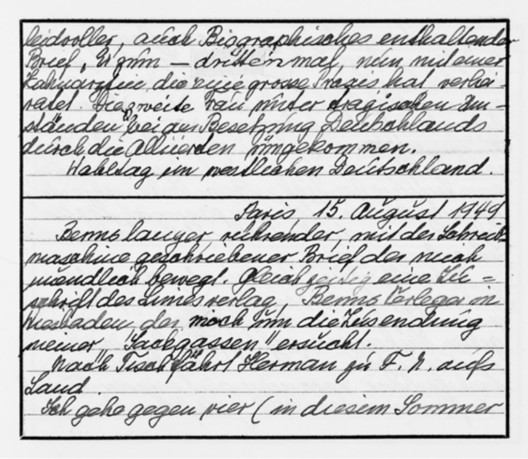

Etwa 30 000 kleinformatige Seiten hat sie mit ihrer regelmäßigen und gut lesbaren Schrift beschrieben, wobei sie immer dasselbe gute Papier verwendet hat. Es ist mit einem annähernd quadratischen Rahmen bedruckt und innerhalb dessen fein liniert. Den Rahmen hat sie beim Scheiben immer peinlich genau eingehalten. Es sind ursprünglich lose Blätter, die sie jeweils an ihrem Geburtstag, dem 25. November, zwischen zwei Kartondeckel mit Buntpapierbezug geheftet hat. Es bleibt ein Rätsel, wie es ihr gelungen ist, in vier Ländern, zwei Kriegen und Nachkriegen mit entsprechendem Papiermangel immer dieses gleiche hochwertige Papier zu beschaffen.

Das Tagebuch ist Zeugnis einer ungeheuren Disziplin (und darin das genaue Gegenteil des Tagebuchs ihrer Tochter Mopsa). Diese Disziplin zeigt sich auch darin, dass sie auf Anhieb lange und syntaktisch oft recht komplizierte Sätze in einem präzisen Deutsch zu schreiben imstande war, einem Deutsch, das sich durch Schlagkraft und Strenge auszeichnet. Wenn sie, erstaunlich selten, ein Wort oder auch nur ein, zwei Buchstaben korrigieren musste, überklebte sie die Stelle mit einem winzigen Stückchen Papier und korrigierte sie darauf. Davon, dass dieser Disziplin eine anarchische, dezidiert antibürgerliche Seite entgegenstand, wird noch die Rede sein.

Das Tagebuch Thea Sternheims unterscheidet sich von denen anderer großer Diaristen – man denke nur an ihre Freunde André Gide und Julien Green – dadurch, dass es sich weder auf Introspektion oder auf das Berichten von Ereignissen beschränkt, sondern beides, Innenwelt und Außenwelt, verbindet. Es gibt Zeugnis der inneren Entwicklung der Autorin, ihrer Selbstbehauptung und Emanzipation als Frau (das gilt besonders für die Zeit vor Paris), ihres Verhältnisses zu den Kindern und schließlich ihrer Religiosität. Es enthält scharfsichtige, mal empathische, mal kritische Beschreibungen der Menschen, die ihr begegnen, und es ist zudem ein fortlaufender, oft hellsichtiger Kommentar der kulturellen, künstlerischen und insbesondere politischen Entwicklungen und Katastrophen der Zeit. Durch die vielen eingefügten, meist abgeschriebenen Briefe (Thea Sternheim hat zeit ihres Lebens eine Unmenge Text abgeschrieben) und die eingeklebten Zeitungsartikel erfährt das Tagebuch eine Öffnung über die eigene Perspektive der Autorin hinaus. Entstanden ist so ein Panorama der westeuropäischen Kultur und Zeitgeschichte ihres Jahrhunderts.

Anders als viele andere Tagebücher wurde es nicht mit Blick auf eine Publikation und ein Publikum geschrieben. Die Frage, für wen sie all das formuliere, hat sich Thea Sternheim nicht oft, aber doch ein paarmal gestellt, immer ohne eine klare Antwort zu finden. Sie schrieb für sich selbst. Das unterstreicht den privaten und authentischen Charakter des Unternehmens: Es ist kein Schaulaufen, in dem sich die Autorin besonders gut oder bedeutend darstellen will, Eitelkeit scheidet, soweit das in einem Tagebuch überhaupt möglich ist, weitgehend aus. Entsprechend ungefiltert und manchmal harsch fallen die (oft wechselnden) Urteile über Ereignisse und Menschen, auch über Freunde, Familienmitglieder und sich selbst aus – im Tagebuch musste sie auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen. Warum hat sie sich lebenslang der Mühe dieses gewaltigen Werks unterzogen? Am 13. 12. 1932 schrieb sie in einem Brief an Herman de Cunsel auf Französisch, versteckt in einem eingeklammerten Satz:

Es gibt eine unglaubliche Verwandtschaft zwischen Dir und mir. Dein Drang zum Malen, auch wenn es nichts bringt, ist nichts anderes als mein unnützes Tagebuch, das einzig deshalb entsteht, weil ich ersticken würde, wenn ich es nicht schriebe.

Das Tagebuch als Notwehr gegen die Zumutungen des Lebens und als Mittel, das Leben zu einem »wahrhaften«, das heißt wohl begriffenen und bewusst gemachten zu machen: Es dient der Intensivierung und Verarbeitung des Lebens. Nicht selten hat sie in ihren alten Tagebüchern wieder gelesen, in der Pariser Zeit oft, um gegenüber Ämtern oder Gerichten Fakten festzustellen, immer wieder aber auch zur Selbstprüfung. Der Eindruck, den sie dabei gewann, war oft niederschmetternd: wegen der erfahrenen Katastrophen, manchmal aber auch, weil sie über ihre damalige Haltung, ihr Agieren erschrak. Obwohl man annehmen darf, dass sie sich mit der Zeit durchaus bewusst wurde, ein bedeutendes Zeugnis und Werk zu schaffen, bedurfte es langer Überzeugungsarbeit von Menschen, denen sie vertraute, das Tagebuch nicht dem Ofen, sondern dem Deutschen Literaturarchiv Marbach zu übergeben. Nicht, wie heute üblich, zu verkaufen, sondern zu schenken.

Das Tagebuch ist Zeugnis der nicht erlahmenden Neugier der Autorin, und auch der Bereitschaft, sich betreffen zu lassen: Sie war in einem nicht alltäglichen Maß gleichermaßen begeisterungsfähig und erschütterbar – im Erlebnis von Kunst, Literatur und der blühenden Natur konnte beides zusammengehen. Anders geartet war natürlich die Erschütterung durch die schrecklichen Ereignisse in Familie und Politik. Sie brachten sie nicht selten zu tiefer Verzweiflung, aber immer wieder weckten sie auch ihre Widerstandskraft. Über das Erzählte hinaus ist es die Person der Autorin, die einen wesentlichen Teil der Faszination ausmacht, die von diesem Tagebuch ausgeht.